Un grupo de personalidades se reúne en un caserón campestre, donde su dueña celebra ocasionales orgías. Mientras están iniciando la gala de una de estas, en el exterior estalla una bomba nuclear, dejando a todos los habitantes de los alrededores ciegos. Ellos, al estar ocultos en el sótano, se libran de la catástrofe, pero pronto tendrán que enfrentarse a otros peligros.

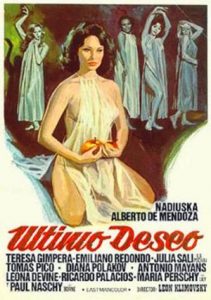

Dirección: León Klimovsky. Producción: José Luis Renedo Tamayo, Newcal, Trefilms. Productores: José Luis Renedo, Salvadore Romero. Guion: Gabriel Moreno Burgos, Vicente Aranda, Joaquim Jordà, según argumento de G. Moreno Burgos. Fotografía: Miguel Fernández Mila. Música: Miguel Asins Arbó. Montaje: Soledad López. Dirección artística: Juan Alonso, Tony Pueo. FX: Jesús Peña (efectos especiales). Intérpretes: Nadiuska (Clara), Alberto de Mendoza (profesor William Fulton), Teresa Gimpera (Berta), Emiliano Redondo (Dr. Messier), Maria Perschy (Lily), Paul Naschy (Mr. Borne), Julia Saly [acreditada como Julia Sali ‘La Pocha’] (Marion), Tomás Picó (Victor), Diana Polakov (Tania), Antonio Mayans (Vasily), Leona Devine (Luna), Ricardo Palacios (Dr. Robertson), Barta Barri (embajador ruso), Carmen Platero (sirvienta), Estela Delgado (Greta), Gumersindo Andrés (hombre de negocios), Gonzalo Tejada (mendigo ciego), Adolfo Thous (asistente de Borne)… Nacionalidad y año: España 1976. Duración y datos técnicos: 94 min. – color – 1.85:1 – 35 mm.

El origen de la peculiar Último deseo (1976) resulta bastante curioso. Parece ser que algunos inversores norteamericanos, donde está incluido el célebre Sean S. Cunningham, productor muy activo y director de una mediocridad como es Viernes 13 (Friday the 13th, 1980), tenían interés en rodar en España una película para distribuirla después en Estados Unidos. En contacto con el productor español José Luis Renedo, este les ofreció un guion escrito entre Gabriel Moreno Burgos, Vicente Aranda y Joaquim Jordà, a partir de un argumento del primero, y que debería realizar el segundo. Por aquel entonces, Vicente Aranda era uno de los representantes de la llamada Escuela de Barcelona, que efectuaba muestras sofisticadas a mitad de camino entre el cine de género y el de autor, jugando con cierta abstracción. En 1972 se había hecho cargo de La novia ensangrentada, versión muy libre de la novela corta Carmilla de Joseph Sheridan Le Fanu, y en 1975 haría Clara es el precio, la cual iniciaría un cambio de rumbo en el enfoque que el realizador otorgaría a su carrera a partir de ese momento.

Finalmente, el proyecto, entonces conocido como Planeta ciego, pasó a manos de León Klimovsky, director de origen argentino afincado en España, y que tras tocar una diversidad de géneros se especializó en el llamado fantaterror, siendo de hecho uno de sus iniciadores con La noche de Walpurgis (1971), también su primer film del género[1]. El camino desde el propósito inicial hasta el producto resultante es un tanto turbio, para lo cual cito a José Luis Salvador Estébenez:

Mientras que en la entrevista a León Klimovsky realizada por Carlos Díaz Maroto y Fernando Martin publicada originalmente en el nº 1 del fanzine Van Helsing (https://cerebrin.wordpress.com/2008/12/18/una-entrevista-con-leon-klimovsky/) el director de La noche de Walpurgis afirmaba que «del guión de Aranda [la película] mantiene los diálogos, la mayor parte de las situaciones y ese clima de poema trágico de ese mundo de ciegos en el que se desenvuelve», en unas declaraciones del año 2007 a la web kane3 (http://www.kane3.es/cine/vicente-aranda-tu-hablas-de-cultura-y-se-van.php), Aranda comentaba que cuando acudió junto a Joaquín Jordá a ver Último deseo no encontró su guion «por ningún sitio». Sin ánimo de enmendar la plana a nadie, quien esto suscribe ha tenido la oportunidad de leer el libreto original de la película y, salvo algún detalle e indicaciones de puesta en escena, el texto de Burgos, Jordá y Aranda es respetado en líneas generales por la película de Klimovsky[2].

Dejando a un lado esa circunstancia, el guion de rodaje representa una mixtura de influencias muy diversas, la más ostentosa de las cuales es la novela El día de los trífidos (The Day of the Triffids, 1951), de John Wyndham, así como un capítulo concreto de otro clásico de la ciencia ficción, Universo de locos (What Mad Universe, 1949), de Fredric Brown[3], todo ello teñido con el clima apocalíptico de la película La noche de los muertos vivientes (Night of the Living Dead, George A. Romero, 1968) así como el de determinadas cintas de la ciencia ficción antiutópica de los setenta como podría ser Cuando el destino nos alcance (Soylent Green, Richard Fleischer, 1973), de la cual también toma su carácter fatalista y taciturno. Por otro lado, el arranque del film alude directamente al libro Los 120 días de Sodoma (Les 120 journées de Sodome, 1785[4]) del marqués de Sade, a quien se cita en un diálogo, aunque antes de que entre en materia acontece la catástrofe que desvía de forma tan notoria la trama.

Qué hubiera podido deparar la presente historia en manos de Vicente Aranda entra dentro de la conjetura, pero conociendo el tipo de cine que realizaba en aquel entonces es fácil imaginarse el tono. En manos de León Klimovsky la inflexión es también evidente con respecto a su filmografía previa, esto es, conduciéndola al más contumaz cine de género, pese a que su arranque, con la presentación de los diversos personajes que confluirán en la narración, parece casi inspirado en este tipo de planteamientos en el cine de catástrofes, como pudiera ser Aeropuerto (Airport, George Seaton, 1970) o La aventura del Poseidón (The Poseidon Adventure, Ronald Neame, 1972) y, en verdad, algo de eso tiene también la cinta, en vista de lo que luego acontecerá, aunque con un desarrollo mucho más modesto, desde luego.

Una vez concluye la muy plana presentación de personajes —solo conocemos a qué se dedican, con cierto toque de misterio en lo que respecta al personaje de Alberto de Mendoza—, parece que nos vayamos a encontrar ante un film erótico clasificado «S» muy propio de la época, pero cuando da la impresión de que va a tomar esa vía acontece el estallido, literalmente hablando, y las tornas se vuelcan. La primera evidencia para los protagonistas de que algo ha sucedido es la vibración de todo el mobiliario del sótano en el cual se han confinado; una vez suben a la finca, comprueban que las dos fámulas que trabajan para la señora de la casa han quedado ciegas. Es entonces cuando el personaje de Alberto de Mendoza, un tal profesor Fulton, informa a los demás —y al espectador— de lo que ha acontecido: se ha desencadenado una guerra nuclear, y un misil debe haber estallado en las proximidades, de resultas de lo cual la gente circundante ha quedado ciega. Él lo sabe bien, pues es uno de los consejeros que asesoraban en las tensas conversaciones que han derivado en el ataque definitivo —eso no lo dice, pero el espectador lo deduce por las escenas previas—.

A partir de ahí tenemos la acción dividida en dos frentes coincidentes: por un lado, la pugna entre los supervivientes de la casa con un conjunto de aldeanos ciegos que intentan vengarse del feroz ataque que ha perpetrado un miembro del grupo sobre aquéllos; por otro lado, la descripción del microcosmos, diríase, de los integrantes de la mansión. Tenemos una serie de prostitutas de lujo por un lado, y un grupo de «señores importantes» por otro. Al inicio los roles adjudicados a ambas facciones parecen los tópicos: ellos se dirigen al pueblo a por suministros, convenientemente armados, mientras ellas se quedan en casa, dedicándose a cocinar. Pronto, sin embargo, el exponente de caracteres se amplía, no con excesiva profundidad, pero que aporta sin embargo cierto interés: las peor paradas suponen las mujeres, donde solo se plantea una relación lésbica previa entre la señora de la casa, Lily (Maria Perschy) y la más aventajada de sus alumnas, Berta (Teresa Gimpera). El resto de las meretrices quedan difusas, salvo alguna relación, más o menos avanzada, de alguna de ellas con los hombres.

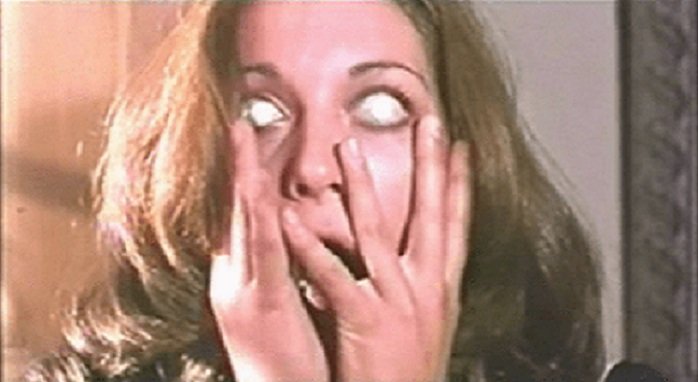

Estos últimos están más desarrollados, como el referido profesor Fulton, alguien que de forma automática toma el control de la situación; o Borne (Paul Naschy), un hombre de negocios despótico, que es presentado practicando el tiro al blanco con pichones que le son lanzados, y quien de forma paulatina irá desvelando su crueldad; o la curiosa pareja que forman Messier (Emiliano Redondo) y Robertson (Ricardo Palacios), dos médicos que, aparte de colegas, son amigos que muestran un enorme sentido del humor y una gran complicidad, amén de servir para descubrir a dos actores entrañables variando de registro para con lo que tenemos acostumbrado, quienes aportan además unas interpretaciones muy sólidas. De hecho, el perfil actoral ofrece un nivel bastante potente, siendo la más débil de todos la inevitable Nadiuska (nombre de nacimiento, Roswicha Bertasha Smid Honczar), que intenta conferir un perfil poliédrico y algo torturado a su personaje, amparada en la intensidad de sus ojos, pero que es incapaz de aportar matices, amén de detectarse que no comprende muy bien lo que está haciendo en algún momento.

Es una lástima que la puesta en escena de Klimovsky se exteriorice tan zafia y burda, y no intente sublimar un tanto el material de partida, máxime porque tal como está planteado el guion se puede hacer una película barata, sin necesidad de grandes alharacas, pero con mucha sustancia. Rueda de un modo ramplón, con momentos sonrojantes, como esos zooms lanzados a los ojos de Alberto de Mendoza y Nadiuska para dar a entender que se han enamorado. Sin embargo, en otros momentos, ese tono tosco otorga cierta intensidad al conjunto y, en definitiva, hay instantes que transmiten la desazón que se pretende, como el contundente, pese a lo previsible, final.

Anécdotas

- Título de rodaje: Planeta ciego.

- Título anglosajón: The People Who Own the Dark.

- La copia estrenada en Estados Unidos, doblada, incluye música procedente de la película The Blob (1958). Además, dura doce minutos menos, eliminando sobre todo diálogo.

- Rodada en las localidades de Torrelodones, Alcalá de Henares, Miraflores de la Sierra y Talamanca del Jarama, de Madrid.

- Teresa Gimpera, Emiliano Redondo, Julia Saly, Tomás Picó, Ricardo Palacios y Carmen Platero se ponen ellos mismos las voces en la postsincronización. Los siguientes actores están doblados: Nadiuska (Pilar Gentil), Paul Naschy (José Guardiola), Alberto de Mendoza (Simón Ramírez), Maria Perschy (María Romero), Diana Polakov (Lucía Esteban), Antonio Mayans (Juan Carlos Ordóñez), Barta Barri (Francisco Arenzana)…

- Estrenada en España el 27 de octubre de 1976.

Carlos Díaz Maroto (Madrid. España)

CALIFICACIÓN: **½

- bodrio * mediocre ** interesante *** buena **** muy buena ***** obra maestra

[1] Último deseo terminaría siendo su penúltima película de carácter fantástico. A partir de la presente solo realizó diversos thrillers, algunos de componente político, grupo del cual, pese a sus apariencias, hay que excluir Tres días de noviembre (1977), que, aún aparentando pertenecer al referido grupo, en realidad es un título de ciencia ficción. También tuvo diversos proyectos que no cuajaron en film alguno.

[2] Nota a pie de página nº 1 de la reseña del film en el blog La abadía de Berzano (https://cerebrin.wordpress.com/2011/01/07/ultimo-deseo/).

[3] Aunque también supone un precedente de la novela Ensayo sobre la ceguera (Ensaio sobre a cegueira, 1995), del premio Nobel José Saramago. De esta hay una muy interesante película, A ciegas (Blindness, 2008), de Fernando Meirelles. En todo caso, el concepto de una sociedad «ciega» —con todas las lecturas simbólicas que ello representa— apareció por primera vez, salvo error, en el relato «El país de los ciegos» («The Country of the Blind»), de H. G. Wells, publicado por primera vez en la revista The Strand Magazine (abril de 1904) y como libro dentro del volumen The Country of the Blind and Other Stories (1911).

[4] Escrito en el año referido, el original permaneció inédito hasta publicarse en 1904 en francés.