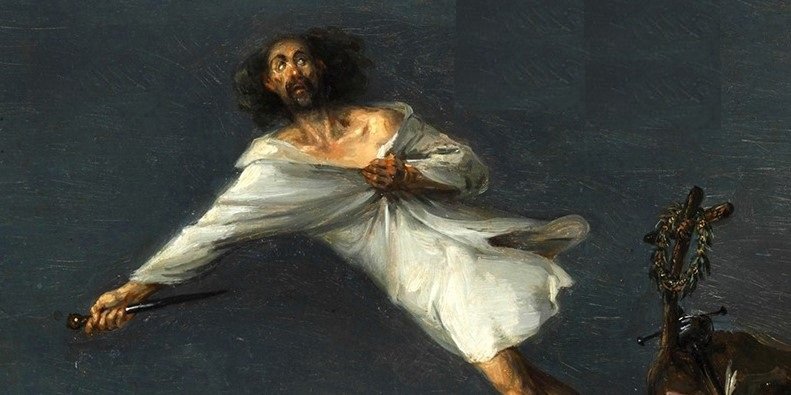

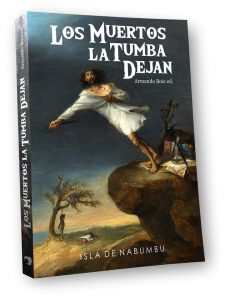

Los muertos la tumba dejan: Cuentos fantásticos en la prensa del romanticismo español (1835-1867); antología de Armando Boix. Sevilla: Isla de Nabumbu, octubre 2019.

- Contenido: «Prólogo [Los muertos la tumba dejan]» de Armando Boix; «La pata de palo» (1835) de José de Espronceda; «Luisa» (1835) de Eugenio de Ochoa; «Supersticiones populares. Artículo I» (1835) de José Augusto de Ochoa; «Supersticiones populares. Artículo II» (1835) de José Augusto de Ochoa; «Supersticiones populares. Artículo III: La peña del prior» (1836) de José Augusto de Ochoa; «La mujer negra o una antigua capilla de templario» de José Zorrilla; «Beltrán» (1835) de José Augusto de Ochoa; «El torrente de Blanca» (1836) de José Augusto de Ochoa; «Un caso raro» (1836) de Eugenio de Ochoa; «Un cuento de vieja» (1840) de Clemente Díaz; «La iglesia subterránea de San Agustín de Tolosa» (1846) de Juan Antonio Escalante; «La suegra del diablo» (1849) de Fernán Caballero; «El hidalgo de Arjonilla» (1856) de Pedro de Madrazo; «Cuando enterraron a Zafra» (1857) de José J. Soler de la Fuente; «Los maitines de Navidad (Tradición monástica)» (1860) de José J. Soler de la Fuente; «El perro negro» (1862)de Antonio de Trueba; «La segunda vez» (1866) de Miguel Ramos y Carrión; «El espejo roto» (1867) de Enrique Fernández Iturralde; «Los tesoros de la Alhambra» (1832) de Serafín Estébanez Calderón; «Cuento fantástico» (1839) de Juan Navarro y Sierra; «Aventuras de un muerto» (1856) de Gaspar Núñez de Arce.

Es un lugar común referir que en España prácticamente no se ha cultivado la literatura fantástica. Sin embargo, distintos trabajos vienen a contradecir ese axioma, como lo atestiguan los referentes que el propio Armando Boix menciona en la entrevista que publicamos justo debajo de estas líneas, o bien compilaciones o estudios como la clásica Antología de la literatura fantástica española recopilada por José Luis Guarner (Bruguera, 1969), seguida por Literatura fantástica de lengua española: teoría y aplicaciones, de Antonio Risco (Taurus, 1987) o Brujas, demonios y fantasmas en la literatura fantástica hispánica, edición de Jaume Pont (Universitat de Lleida, 1999), por citar solo unas pocas. O, desde luego, la presente antología, una recopilación efectuada por Armando Boix que tiene la singularidad de apoyarse únicamente en lo aparecido en diversas publicaciones periódicas del siglo XIX; algunas de estas piezas después aparecerían compiladas en libros centrados en su autor o en su temática, pero otras muchas permanecían inéditas a nuestros ojos desde la aparición primigenia en esas revistas literarias que tanto abundaban en aquel entonces.

El lector aficionado puede contar con los dedos de una mano (o las dos, de acuerdo) los clásicos de la literatura fantástica española, y en primer lugar es de obligada referencia Gustavo Adolfo Bécquer, a quien la crítica oficial suele catalogar de autor de “leyendas” —amparados en el título que el propio poeta les puso—, pero que son cuentos de terror en una tradición que puede equipararse sin dificultad con la narrativa de Edgar Allan Poe. Después tendríamos el mítico relato “La mujer alta” de Pedro Antonio de Alarcón, que incluso contaría con traducción para la no menos mítica revista norteamericana Weird Tales[1]. Y no olvidemos clásicos de nuestro teatro, como el Don Juan Tenorio de Zorrilla, donde los espectros se filtran por las paredes, o El diablo Cojuelo de Luis Vélez de Guevara.

En medio de todo esto, bienvenida sea esta antología que se circunscribe a un periodo de tiempo no excesivamente amplio, entre 1835 y 1867. Arranca con “La pata de palo”, delicioso cuento de José de Espronceda[2] que ya ha aparecido en muchas antologías previas, pero que siempre es grato de leer. Después contamos con escritores de fama en los diversos tratados de literatura tradicionales, como son el propio Zorrilla o Fernán Caballero, Pedro de Madrazo o Núñez de Arce, que ciertamente ofrecen aportaciones bastante interesantes, como el delicioso “La suegra del diablo” de Caballero. E incluso tenemos escritores que, como puede comprobar el lector por la referencia del contenido, repiten varias veces, lo cual atestigua cierta especialización genérica, detalle este que confirma una reincidencia que podría deparar una amplia bibliografía de la literatura fantástica española previa al siglo XX que sería interesante glosar algún día.

El libro ofrece una curiosidad innegable para el aficionado al género, y solo por ello ya es necesario, pero aparte de su valor documental e histórico, supone un grato entretenimiento. Según quién sea el autor, el estilo es más o menos ampuloso, característica esta de la literatura de la época, aunque es de destacar que ninguno se hace pesado de leer, son divertidos y algunos de ellos, inclusive, se descubren como joyas, así los dos referidos con anterioridad, o también “Luisa” de Eugenio de Ochoa, “La iglesia subterránea de San Agustín de Tolosa” de Juan Antonio Escalante o el cuento más largo de todos, “Aventuras de un muerto” de Gaspar Núñez de Arce. Hay aproximaciones humorísticas, pero menos de las que cabría esperar, y pese a que es lógico que haya alusiones religiosas, estas no saturan los textos como cabría temer.

En suma, Los muertos la tumba dejan, antología de Armando Boix, es un libro muy estimulante que el lector habitual de estas páginas haría bien en hacerse con él, pues es ya una pieza fundamental de la bibliografía de nuestro género literario preferido.

Entrevista con Armando Boix, recopilador de la antología “Los muertos la tumba dejan”

Pasadizo: Ante todo, la pregunta obvia: ¿cómo se te ocurrió preparar esta antología?

AB: Siempre me ha interesado el siglo XIX, momento en el cual la narrativa fantástica vivió momentos de esplendor a partir de los novelistas góticos. Mi intención inicial fue reunir, por primera vez en un libro, todos los relatos fantásticos aparecidos en la revista El Artista, primera publicación literaria del Romanticismo en España. Pero descubrí que con ese material me iba a quedar corto en extensión, así que empecé a examinar otros periódicos y revistas del periodo, encontrando pequeñas joyas. Enseguida reuní textos suficientes no solo para un volumen, sino para varios.

P: ¿Qué criterio seguiste para elegir el material, y qué decidiste dejar fuera de forma intencionada? Porque, por ejemplo, en esa época eran muy habituales las fábulas morales de carácter cristiano, con algún milagro de por medio, y que en muchos casos es lo más cercano a la “fantasía” que se producía en la época…

AB: Siempre he pensado que para calificar un texto como fantástico hemos de situarnos en las circunstancias de su redacción y comprender si existía consenso entre emisor y receptor sobre la verosimilitud de lo narrado. En una época de religiosidad dominante, la aparición de la Virgen o el milagro de un santo debe considerarse plausible, algo que se aceptaba podía ocurrir; por tanto, no entraría en el terreno de lo fantástico, donde se establece un juego de suspensión voluntaria de la incredulidad. No hay creencia, solo estética. Las leyendas religiosas, en el contexto de una España muy católica, escaparían a la intención de una antología de literatura fantástica, aunque los límites suelen ser difusos. Los mitos cristianos empapan inevitablemente la ficción del siglo XIX en todo Occidente.

P: Veo que en la antología hay presentes unos cuantos relatos donde el Diablo anda de por medio…

AB: Por eso decía que la mitología cristiana acaba calando en el imaginario de los escritores cuando pretendían imaginar narraciones fantásticas. Satanás representa el mal supremo, es inevitable su presencia al escribir acerca de lo sobrenatural en una época anterior al cuento de horror materialista. Sin embargo, Rafael Llopis decía que los escritores románticos españoles creían de un modo tan firme en el más allá, le tenían tanto miedo, que fueron incapaces de transformarlo en una experiencia estética.

P: Sin embargo, no hay un solo relato que pueda considerarse de “terror”, en el sentido en el cual lo aplicamos hoy en día, pese a que en el romanticismo de otros países, que inspirarían estas aportaciones autóctonas, sí hay referentes que podrían evaluarse así…

AB: Los escritores españoles de los años treinta y cuarenta del siglo XIX, a la hora de enfrentarse a la narración fantástica, tenían como principales referentes la novela gótica a la manera de Ann Radcliffe y la novela histórica de Walter Scott, y solo bastante más tarde a Hoffmann o Poe. Hay en sus obras mucha teatralidad, muchas ruinas, noche, gemidos y arrastrar de cadenas, pero vacilan a la hora de enfrentarse con seriedad al relato de horror, seguramente por esos condicionantes culturales de los que antes hablaba. La literatura fantástica española de esa época apenas presenta relatos de fantasmas como los que se cultivaron en Gran Bretaña sobre todo a partir de Le Fanu. Los españoles se blindan ante lo sobrenatural aterrador proyectando sus ficciones hacia el pasado, dándoles así un tono legendario, o bien adoptando el tono de cuento tradicional, con no pocos toques de humor. Ese distanciamiento vuelve el cuento fantástico mucho más blanco, aunque hay excepciones.

P: Esta antología, y otras que han aparecido con anterioridad, demuestran que, pese a la leyenda, en España sí se escribió literatura fantástica. Sin embargo, nuestro país siempre ha gozado fama de despreciar ese enfoque y ser en el aspecto literario prosaicamente materialista.

AB: En el pasado los historiadores de la literatura presentaban como un hecho singular, y en cierto modo distinguido, que la épica española careciera de elementos sobrenaturales, al contrario que otras épicas europeas. Y tener como gran novela nacional al Quijote, que era una sátira de los excesos prodigiosos de la novela de caballerías, ha condicionado mucho la perspectiva de los estudiosos al adjudicar un valor a lo producido por nuestros narradores, ninguneando algunas cosas y elevando otras. Porque no es cierto que la literatura en lengua española haya sido siempre únicamente realista. Solo hay que mirar esa rica ficción caballeresca, las comedias de magia, la producción del romanticismo o la del modernismo… Esa mirada miope, por suerte, ha ido cambiando. Ya hay numerosos investigadores que desde el mundo académico centran su trabajo en el estudio de nuestra literatura fantástica.

P: Todo esto hace pensar que sería muy interesante un ensayo en torno a la literatura fantástica en España en períodos pasados. ¿Te ves con fuerzas para encarar ese proyecto?

AB: La verdad es que ya existen trabajos de ese tipo, aunque por desgracia se les da poca publicidad. Entre los estudiosos académicos que citaba antes se encuentra David Roas, profesor de Teoría de la Literatura y de Literatura Comparada en la Universidad Autónoma de Barcelona, quien ha escrito De la maravilla al horror: los orígenes de lo fantástico en la cultura española (1750-1860)[3] y coordinado la edición del ensayo colectivo Historia de lo fantástico en la cultura española contemporánea (1900-2015)[4], muy exhaustivo. También es autor de ensayos sobre Poe[5] y Hoffmann en España y sobre teoría de lo fantástico.

P: La antología se abre con un relato, “La pata de palo”, de José Espronceda, que, aun siendo excelente y muy divertido, se ha publicado montones de veces en recientes antologías. ¿Por qué lo has vuelto a ofrecer?

AB: Por esa intención primera de incluir todos los textos fantásticos publicados en El Artista. Espronceda fue un autor que participó bastante en la revista, de hecho fue en sus páginas donde publicó por vez primera su famosa Canción del pirata. Al final esa intención mía no acabó materializándose, pues me vi en la obligación de limitar el número de páginas del libro y me desprendí de aquellos cuentos de lectura más pesada hoy… Como dices, “La pata de palo”, aunque conocido, es un texto ingenioso y ameno. Se salvó de la purga.

P: Comentas que la antología era mucho más extensa, y que por motivos editoriales hubo que eliminar historias. ¿Hay visos de que pudiera publicarse próximamente un Los muertos la tumba vuelven a dejar (Más cuentos fantásticos en la prensa del romanticismo español) con ese material desechado?

AB: Eso dependerá de la respuesta de los lectores. El editor no ve inconveniente en publicar otros libros como esta antología, pero las ventas acabarán decidiendo si es una posibilidad viable o no. Por lo que se refiere a material, las revistas y periódicos del siglo XIX siguen guardando muchos textos que pocas veces o nunca han sido reeditados. Lamento que autores como Vicente Barrantes[6] o Antonio Ros de Olano, muy interesantes, acabaran quedándose fuera, dado que sus narraciones se contaban entre las más extensas. Lo mismo ocurrió con “Yago Yasck”, de Pedro de Madrazo, el relato más largo entre los publicados por El Artista, y de contenido bastante insólito en comparación con lo que escribían sus colegas.

P: ¿Y habría posibilidad de hacer otras antologías en igual vena, centrada en otros géneros, como la ciencia ficción o el criminal?

AB: Seguramente al editor podrían interesarle, aunque yo no sería la persona más adecuada para llevarlas adelante, sobre todo por lo que refiere al género criminal, más ajeno a mis intereses y conocimientos. Si alguien se cree capacitado, le animo a enviar sus proyectos al editor, Isla de Nabumbu. Seguro que estudiará propuestas sólidas. Ahora mismo acaba de embarcarse en algo tan audaz como la publicación de una colección de novelas neopulp, la Serie Amenazas.

P: La pregunta es obligada: ¿qué tienes en perspectiva, sea en el campo de recopilador o escritor?

AB: Siendo sincero, hoy en día escribo sobre todo aquello que me apetece, sin tomar demasiado en cuenta su comercialidad o, siquiera, las posibilidades de publicación. Lo que más he disfrutado siempre es escribir relatos, así que en el formato corto se ha centrado todo cuanto he redactado en los últimos años, sin contar artículos. Hay bastantes cosas mías por ahí, pendientes de ser publicadas en revistas, así que igual cualquier día los editores se ponen de acuerdo y lo sacan todo al mismo tiempo. En ese caso, espero no llegar a aburrir a los lectores.

Carlos Díaz Maroto

[1] En concreto, en el número correspondiente a febrero de 1929.

[2] Como era habitual en esa época, este cuento tiene diversos precedentes que sería interesante recopilar juntos algún día. Para más información véase «Sobre las fuentes del cuento fantástico de Espronceda: “La pata de palo”», de Pilar Vega Rodríguez: https://www.decimononica.org/wp-content/uploads/2013/01/Vega-Rodriguez_8.2.pdf

[3] Vilagarcía de Arousa (Pontevedra): Mirabel, 2006. Colección: Biblioteca de escrituras profanas; nº 4.

[4] Madrid: Iberoamericana ; Frankfurt am Main: Vervuert, 2017.

[5] La sombra del cuervo: Edgar Allan Poe y la literatura fantástica española del siglo XIX. Torrejón de la Calzada, Madrid: Devenir, 2011. Colección: Devenir ensayo; nº 24.

[6] De Barrantes existe, por ejemplo, Cuentos y leyendas. [S.l.]: [s.n.], 1875 (Madrid: Establecimiento Tipográfico de P. Núñez).