Sax Rohmer (1883-1959) —de verdadero nombre Arthur Henry Sarsfield Ward— fue un escritor británico conocido sobre todo por ser el creador del pérfido doctor Fu-Manchú. Pero amén de esta celebrada saga, también fue autor de gran cantidad de relatos y novelas de misterio, aventuras, espionaje o terror, entre las que se cuentan obras como The Insidious Dr. Fu-Manchu (1913) —la primera aparición del doctor—, The Yellow Claw (1915), Brood of the Witch Queen (1918), El escorpión de oro (The Golden Scorpion, 1919), El día en que terminó el mundo (The Day the World Ended, 1929) o The Bride of Fu-Manchu (1933), entre otras muchas. En febrero de 1919 publicó Tales of Secret Egypt, una selección de doce relatos, la mitad de los cuales están co-protagonizados por Abû Tabâh, y el último de ellos es el cuento que aquí ofrecemos.

I

Felix Bréton y yo éramos los únicos ocupantes de la plataforma elevada situada al final de la sala; y la interpretación, nada artística, de la voluminosa bailarina que ocupaba el escenario prometía ser interminable. Impulsado por el puro aburrimiento, estudié los detalles de su vestimenta: un vestido blanco, ajustado como un chaleco desde el hombro hasta la cadera, junto a unas cortas y anchas mangas de una especie de gasa azul. El pelo, las muñecas y los tobillos brillaban con joyas primitivas y pulseras con pequeñas monedas.

Una ensordecedora orquesta formada por panderetas, chillonas violas árabes y el inevitable derbake[1] rodeaba a la intérprete en un semicírculo; y otras tres grandes gawazi[2] mezclaban sus voces estridentes con las bárbaras discordias de los músicos. Bostecé.

—Como una búsqueda del color local, Bréton —le dije—, la expedición de esta noche sólo puede ser calificada como un completo fracaso.

Felix Bréton se giró hacia mí, con una sonrisa, mientras apoyaba los codos sobre la sucia mesita de mármol. Tenía el aspecto de un artista que sólo ha sido pintor; además, su horripilante cuadro “Le Roi s’amuse”[3] había demostrado ser la salvación de la exposición anterior.

—Ten paciencia —dijo—; es a la Shejeret ed-Durr (Árbol de Perlas) a quien hemos venido a ver, y todavía no ha aparecido.

—A menos que aparezca en breve —le contesté, sofocando otro bostezo—, yo desapareceré.

Pero mientras yo hablaba se levantó un murmullo de excitación a través de la sala llena de gente; la gorda bailarina, sin aliento a causa de sus esfuerzos poco gratos, ocupó su asiento, y todos los artistas volvieron el rostro hacia una puerta al lado del escenario. Asomó una figura con velo, con paso lento, ágil, y su aparición fue aclamada con viva emoción. Cuando llegó al centro del escenario se quitó el velo con un rápido movimiento, y presentó a la audiencia una figura delgada y salvaje. Eché un vistazo a Felix Bréton. Sus ojos brillaban de entusiasmo. Aquí estaba por fin la ghazîyeh[4] destinada al romance, la ghazîyeh de los monumentos egipcios; una verdadera hija de esa misteriosa tribu que, en el pasado remoto en las tierras del Nilo, tejía hechizos de sutil magia lunar frente el faraón de oro.

Un estridente toque de los artistas abrió la música de danza, el famoso baile de la gacela, que comenzó con una serie de cadencias largas y monótonas. Shejeret ed-Durr comenzó a agitar lentamente los brazos y el cuerpo de esa manera indescriptible que, como la sacudida de las hojas de palma, habla el lenguaje auténtico del voluptuoso Oriente. Los bailarines acompañantes entrechocaron los platillos de miniatura, el ritmo se aceleró, y la veloz pasión poseyó el cuerpo lánguido, que por arte de magia se transformó en el de una ninfa que brincaba, una bacante, una ilustración viva de las extrañas palabras de Keats:

«Bajaban cual móvil vendimia,

Coronados con hojas verdes y los rostros todos inflamados,

Danzando frenéticamente por el ameno valle,

¡Para despavorirte, Melancolía! «[5]

A la conclusión de su baile, Shejeret ed-Durr recogió el velo, descendió hasta el suelo de la sala y se paseó de mesa en mesa, intercambiando vivaces bromas con algunos clientes conocidos por ella.

—¿Crees que podrías inducirla a venir aquí, Kernaby? —dijo Bréton con entusiasmo—; es el modelo ideal para mi “Danse Funébre”.

—Nuestro abandono de esta selecta parte del establecimiento —le contesté, y le ofrecí un cigarrillo— supone todo un incentivo. Ella se presentará ante nosotros a no mucho tardar.

De hecho, yo había divisado los ojos oscuros mirando muchas veces hacia nosotros, ya que estábamos sentados en un distinguido aislamiento; y, mientras conversaba, la chica fue ascendiendo los peldaños, y luego se acercó a nuestra mesa, sonriendo de forma amistosa. La sorpresa de Bréton fue bastante divertida cuando ella se sentó con confianza y dio una orden al camarero bizco que esperaba cerca. Sería un privilegio por nuestra parte, por supuesto, pagar la consumición. De que era un privilegio no se podía dudar observando las miradas envidiosas que arrojaron en nuestra dirección los clientes menos favorecidos.

Bréton no hablaba árabe, así pues la tarea de intérprete recayó sobre mí. Yo estaba conduciendo la tarea de un modo un tanto mecánico cuando me llamó la atención un individuo de aspecto peculiarmente siniestro sentado solo en una cercana mesa junto a la esquina del escenario. Recordé haberlo observado intentando llamar la atención de Shejeret ed-Durr, y cómo ella había procurado evitarle. Ahora, él nos dirigía una mirada tan eléctricamente funesta que la primera vez que la detecté fui consciente de una especie de estremecimiento. El hombre vestía de manera un tanto extraña, llevaba un turbante negro y una especie de túnica suelta no muy diferente de la de los burnûs[6] de los árabes del desierto. Llegué a la conclusión de que pertenecía a alguna orden religiosa, y que el pecho se le inflamaba con un odio de índole asesina hacia Felix Bréton, la bailarina y yo mismo.

Me esforcé, sin llamar la atención de la chica, para indicar a Bréton la presencia del hombre de la mirada furiosa; pero el artista estaba tan absorto en la contemplación de Shejeret ed-Durr, y me mantenía tan ocupado en la traducción, que abandoné desesperado todo intento. Tras haberle expuesto sus deseos a ella, la chica consintió con presteza a posar para él; y cuando volví la vista de nuevo a la mesa cerca del escenario, el hombre de la mirada furiosa había desaparecido.

No sé qué me indujo a mirar hacia la parte trasera de la plataforma sobre la cual estábamos ubicados, a menos que hubiera obedecido a una especie de sugestión hipnótica; pero algo me impulsó a mirar por encima del hombro. Y, por segunda vez en la noche, me encontré con la mirada fija de unos ojos misteriosos. Desde una pequeña ventana cuadrada unos ojos absorbentes me miraban con fijeza, y distinguí la silueta de una cabeza coronada por un turbante blanco.

¡El segundo vigilante era Abû Tabâh!

Qué negocio podría haber traído al misterioso imán a tal lugar era un problema más allá de mis poderes de conjetura, pero sí percibí que intentaba indicarme en silencio que saliera a toda velocidad hacia fuera. Tras efectuar un gesto para hacer ver que había captado el significado de su mensaje, me volví de nuevo hacia Bréton, que estaba luchando por mantener una conversación con Shejeret ed-Durr en su francés natal.

Experimenté algunas dificultades para inducirle a salir, pero mis argumentos finalmente prevalecieron, y pasamos hacia la calle tenuemente iluminada. A nuestro alrededor, en la oscuridad, gemían las flautas, y más allá el tenue latido del eterno derbake. Estábamos en aquella parte de El-Wasr contigua a la célebre Plaza de la Fuente. Discordantes voces de mujer llenaban la noche, y extrañas figuras revoloteaban entre las sombras hacia la luz que brotaba por las puertas abiertas. Era el centro del Cairo secreto, la ciudad de la medianoche, y a tres pasos de la puerta del salón de baile, una figura delgada y vestida de negro apareció de súbito a mi lado, y la voz musical de Abû Tabâh habló cerca de mi oído:

—Esté en la terraza del Shepheard en media hora.

La misteriosa figura se fundió de nuevo entre las sombras a nuestro alrededor.

II

En el desierto balcón del hotel, Abû Tabâh me esperaba.

—Resultó afortunado, Kernaby Pachá[7] —dijo—, que les vigilara esta noche.

—Me siento muy agradecido —le contesté— por cuidar de mí con tan paternal solicitud. ¿Puedo preguntar en qué peligro he incurrido?

Percibía conscientemente mi furia por sentirme como un escolar al que se le soltara una reprimenda.

—Un peligro muy grande —me aseguró Abû Tabâh, con su suave y musical voz expresando auténtica preocupación—. Ahmad es-Kebîr es el amante de la bailarina llamada Shejeret ed-Durr, aunque ella, que es una gawazi de Keneh, no le devuelve el afecto.

—¿Ahmad es-Kebîr…? ¿Te refieres a una persona de aspecto maligno con un turbante negro? —le pregunté.

Abû Tabâh inclinó gravemente la cabeza.

—Es uno de los Rifa’îyeh[8], los Derviches[9] Negros. Practican ritos extraños y algunos atestiguan que poseen poderes sobrenaturales. Para usted el peligro no es tan grande como para su amigo, quien parecía estar declamando palabras de amor a la gaziye.

Solté una breve carcajada.

—Te equivocas, Abû Tabâh —le respondí—. Su interés no era del carácter que supones. Es un artista y sólo desea que la chica pose para él.

Abû Tabâh se encogió de hombros.

—Ella es una mujer sin velo —dijo despectivamente—, pero el amor en el corazón de una persona como Ahmad es una terrible pasión; consume la vitalidad y posee a quien se muestre afligido, ya sea un habitante del Paraíso o un malvado genio.

—En el caso particular que tenemos en consideración —le dije—, parece haber producido claramente los últimos y menos agradables síntomas.

—Deje que su amigo avance con cautela —aconsejó Abû Tabâh—. Algunos que despertaron la enemistad de los Derviches Negros han alcanzado un misterioso fin, aunque no ha sido posible fijar la responsabilidad sobre cualquier miembro de la orden.

—¿Crees que mi pobre amigo, Felix Bréton, puede despertar alguna mañana en una condición desagradable e incómoda?

—Los Derviches Negros no emplean el cuchillo —respondió Abû Tabâh—. Utilizan armas extrañas y más sutiles.

Le miré de forma intensa en la oscuridad. Pensé que conocía mi Cairo, pero esto sonaba desagradablemente recóndito. Sin embargo…

—Estoy en deuda contigo, Abû Tabâh —le dije— por tu oportuna advertencia. Como sabes, siempre evito personalmente cualquier posibilidad de malentendido en cuanto a mis relaciones con mujeres de familias egipcias.

—Con algunas raras excepciones —aceptó Abû Tabâh— cuyos detalles escapan a mi memoria en este momento, siempre ha sido usted un modelo de discreción, Kernaby Pachá.

—Voy a avisar a mi amigo —le dije de forma apresurada— sobre el modo en que su conducta ha sido tomada erróneamente por el caballero del turbante negro.

—Está bien —respondió Abû Tabâh—. Volveremos a vernos en breve.

Con eso, y los saludos habituales y solemnes, partió, dejándome preguntándome qué significado oculto yacía en sus palabras “Volveremos a vernos en breve”.

* * * * *

La experiencia me había enseñado que las advertencias de Abû Tabâh no debían ser descartadas con ligereza, y sabía lo suficiente del fanatismo de esas extrañas sectas orientales de las cuales los Rifa’îyeh o Derviches Negros eran una de ellas, para darme cuenta de que resultaría un entretenimiento pernicioso interferir en sus asuntos internos. Felix Bréton, que poseía el raro don de capturar y transferir al lienzo la atmósfera del Este con los colores opulentos y vívidos contrastes que constituían su encanto, sin embargo tenía poca experiencia práctica de los usos y costumbres del dorado Oriente. Había alquilado un gran estudio situado en la última planta de un exquisito y antiguo palacio cairota escondido tras la Calle de los Libreros y casi a la sombra de la Mezquita de el-Azhar. Su espíritu romántico le había incitado después de un tiempo a renunciar a sus habitaciones en el Continental para tomar posesión de su morada en el apartamento contiguo al estudio; es decir, para cortar completamente con la vida europea y llegar a ser un habitante de la ciudad oriental. Con su conocimiento imperfecto de la parte práctica de vida nativa en el Este, no le envidiaba; pero yo estaba por completo al tanto del peligro que corría, aislado como estaba de la comunidad europea, de la modernidad de hecho. Porque de los bulevares del Cairo moderno a las calles de las Mil y una Noches no había más que un paso, pero un paso que conecta los abismos de los siglos.

Cuando entré en su estudio a la mañana siguiente lo descubrí trabajando sobre el extraordinario cuadro “Danse funébre”. Shejeret ed-Durr posaba con las vestimentas de una antigua sacerdotisa de Isis. Bréton me saludó brevemente, agitando la mano hacia un diván acolchado ante el cual había una pequeña mesita de café con decantadores, sifones, cigarrillos y demás parafernalia sociable. Poniéndome cómodo, estudié el cuadro y a la modelo.

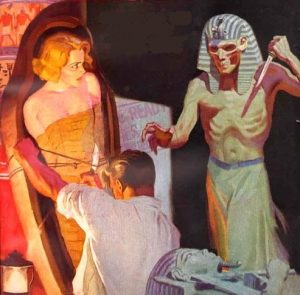

“Danse funébre” era de un concepto extraordinario. Representaba una moderna sala elaboradamente decorada, al parecer la de un anticuario o egiptólogo; una multitud de reliquias extrañas decoraba las paredes, vitrinas y la gran mesa ante la cual un hombre se hallaba sentado. Con una representación audaz, justo a la izquierda de la silla había una momia en un acicalado sarcófago, y procedente de la figura, envuelta en la luz que emitía una lámpara antigua, flotaba una hermosa forma espiritual: la de una sacerdotisa egipcia. En su rostro destellaba una expresión de intensa ira; mientras sus dedos se retorcían de forma siniestra se inclinaba sobre el hombre de la mesa.

La momia y el sarcófago representados en el lienzo estaban contra la pared del estudio, mientras que la tapa descansaba junto al receptáculo. Estaba modelada, como a veces se ve, para representar el rostro y la figura del ocupante, y era un buen ejemplo de los modelos que yo había conocido. La momia era la de una sacerdotisa y bailarina del gran templo de Filé[10], y había sido prestada por las autoridades del museo con destino al cuadro de Bréton.

Su entusiasmo al ver por primera vez a Shejeret ed-Durr era explicable por el parecido realmente extraño que la chica poseía con la figura modelada. Estudiándola desde mi asiento en el diván, mientras posaba con ese vaporoso vestido que representaba la tapa del sarcófago, parecía sin duda que la antigua sacerdotisa había renacido en la forma de Shejeret ed-Durr, la ghazîyeh. Bréton evidentemente había empleado maquillaje, con la excepción del característico borde limítrofe negro para los ojos (que aparecía en la representación de los siervos de Isis), y vista ahora en su coloración natural, en la faz de la bailarina había una indudable belleza.

En breve, mientras la modelo descansaba, informé a Bréton de mi conversación con Abû Tabâh; pero, tal como yo había previsto, se mostró escéptico hasta el punto de la burla.

—Mi querido Kernaby —dijo—, ¿es de esperar que yo vaya a interrumpir mi trabajo ahora que he encontrado un modelo tan inspirador, debido a que algunos ridículos derviches lo desaprueban?

—Es muy poco probable —admití—; pero no cometas el error de tratar el asunto a la ligera. Aquí estás fuera del mapa, y El Cairo no es París.

—¡Es mucho más seguro! —gritó, a su manera bulliciosa—, e infinitamente más interesante.

Pero mi mente estaba lejos de relajarse; pues en los ojos oscuros de la modelo, cuando su mirada se posó sobre Felix Bréton, yacía lo que había despertado sentimientos venenosos en el seno del hombre de la mirada furiosa.

III

En el curso del mes siguiente vi a Felix Bréton dos o tres veces, y estaba entusiasmado con el progreso de su cuadro y con la belleza de la modelo. El primer indicio que recibí acerca de la extraña idea de que iban a desatarse extraños sucesos se produjo un tarde, cuando él me visitó en el Shepheard.

—¿Crees en la reencarnación, Kernaby? —preguntó de repente.

Lo miré con sorpresa.

—A pesar de mis opiniones personales sobre el asunto —le respondí—, ¿de qué modo te interesa el tema?

Vaciló momentáneamente; luego…

—El parecido entre Yasmina (este era el nombre real de Shejeret ed-Durr) y la sacerdotisa de Isis —dijo— me parece demasiado marcado para ser explicable por la mera coincidencia. Si la momia fuera de mi propiedad personal debería desenvolverla…

—¿De veras quieres hacerme creer seriamente que consideras a Yasmina como la reencarnación de esa vieja señora?

—Eso, o es una descendiente directa —respondió—. La tribu de los Ghawâzi es de una antigüedad desconocida, y puede muy bien ser que descienda de las danzarinas del templo de la época de los faraones. Si has estudiado las antiguas pinturas murales, no habrás podido dejar de observar que las bailarinas representadas tienen formas completamente diferentes de las de cualquier otra mujer personificada y de las de las mujeres comunes egipcias de hoy en día.

Su entusiasmo era enorme; era uno de esos incómodos fanáticos que defenderían una teoría hasta la muerte.

—No puedo decir que me haya dado cuenta de ello —le contesté—. Tu conocimiento de la forma divina femenina es, sin duda, más extenso que el mío.

—Mi querido Kernaby —exclamó con entusiasmo—. Para el ojo entrenado la diferencia es extraordinaria. Hasta que no vi a Yasmina yo creía que la forma peculiar a la que me refiero estaría extinta, tal como el esmalte azul y el loto sagrado. Si no es reencarnación es la herencia.

No podía dejar de pensar que aquello se parecía más a la locura que a cualquier otra cosa; pero dado que Bréton no había hecho referencia alguna al portador del turbante negro, experimenté menos ansiedad respecto a su bienestar físico que al mental.

Tres días más tarde se produjo un acontecimiento dramático. Distraídamente, llegué al estudio de Bréton una mañana y lo encontré paseándose por el lugar con desesperación y mirando la tela sin terminar como un hombre angustiado.

—¿Dónde está Shejeret ed-Durr? —pregunté.

—¡Se fue! —replicó—. Desapareció ayer y no puedo encontrar ningún rastro de ella.

—Sin duda, el excelente Suleyman, propietario del establecimiento de danza, te podrá ayudar…

—¡Te digo —gritó Bréton salvajemente— que ha desaparecido! Nadie sabe qué ha sido de ella.

Lo miré consternado. Presentaba un espectáculo triste. Estaba sin afeitar y su oscuro cabello se veía ferozmente desordenado. Su desesperación era más aguda de lo que debería haber supuesto posible, dadas las circunstancias, y llegué a la conclusión de que su interés por Yasmina era más profundo de lo que yo había supuesto o que yo era incapaz de comprender el temperamento artístico. Supuse que la sangre gala que poseía tenía algo que ver con eso, pero yo estaba indeciblemente angustiado al observar que el hombre estaba a punto de llorar.

El consuelo no era posible, y de forma descuidada lo dejé paseando por su estudio vacío. Esa noche, a una hora intempestiva, mucho después de que me hubiera retirado a mis propios aposentos, llegó al Shepheard. Entró en mi habitación, y cuando el sirviente nos dejó solos…

—¡Yasmina está muerta! —estalló, de pie allí, una figura desaliñada, solo junto a la puerta.

—¡Qué! —exclamé, levantándome de la mesa en la que había estado escribiendo y deteniéndome frente a él—. ¿Muerta? ¿Quieres decir…?

—¡Él la ha asesinado! —dijo Bréton, con una voz monótona y cansada—. Ese demonio del que me advertiste.

Yo estaba horrorizado, pues no estaba preparado del todo para semejante tragedia.

—¿Quién la descubrió?

—Nadie la descubrió; ¡nunca será descubierta! Ha enterrado su cadáver en algún lugar secreto del desierto.

Mi asombro fue creciendo con cada palabra que pronunciaba, y pregunté:

—Entonces, ¿cómo en el nombre del cielo te has enterado de su asesinato?

Felix Bréton, que había comenzado a caminar de un lado a otro de la habitación, una figura auténticamente lastimosa, se detuvo y me miró de un modo incontrolable.

—Pensarás que estoy loco, Kernaby —dijo—; pero debo decirte que… Debo decírselo a alguien. Me di cuenta de que eras incrédulo cuando te hablé de la reencarnación, pero yo tenía razón, Kernaby, ¡yo tenía razón! O eso, o mi razón me está abandonando.

Mi opinión se inclinaba claramente en dirección a la última teoría, pero me quedé en silencio, observando el rostro demacrado de Bréton.

—Esta noche —continuó—, mientras estaba sentado mirando el cuadro sin terminar y tratando de imaginar lo que podría haber sido de Yasmina, la momia… la momia de la sacerdotisa… ¡me habló!

Me hundí poco a poco en la silla. Ahora estaba seguro de que Felix Bréton se había obsesionado de un modo imprevisto y penetrante con Yasmina, y que su misteriosa desaparición había trastornado su mente sensible. Las palabras me fallaron; no se me ocurría nada que decir; y cuando giró hacia mí su demacrado rostro…

—Me susurró —dijo— con su voz… en mi propio idioma, en francés, como se lo había enseñado a ella; sólo unas pocas palabras imperfectas, pero suficientes para transmitirme la historia de la tragedia. Kernaby, ¿qué significa esto? ¿Es posible que su espíritu, liberado del cuerpo de Yasmina, haya vuelto a lo que firmemente creo que antes habitaba…?

Yo había tenido la desgracia de ser parte de algunas escenas angustiantes, pero pocas me habían afectado de un modo tan desagradable como esta. El pobre Félix Bréton deliraba, eso no lo podía dudar, pero pude persuadirlo para que pasara la noche en el Shepheard y, una vez lo vi seguro en la cama, regresé a mi propio cuarto para esforzarme por resolver el problema de qué pasos debía tomar con respecto a él al día siguiente.

Por la mañana, sin embargo, parecía más tranquilo, después de haberse afeitado y mostrarse más presentable; pero la salvaje mirada todavía persistía en sus ojos y pude descubrir que la extraña obsesión había tomado un firme control sobre él. Discutió el asunto con mucha calma durante el desayuno, y me invitó a visitar el escenario de este acontecimiento sobrenatural. Asentí, y tras gritar arabîyeh[11] nos condujeron al estudio.

No había nada anormal en el aspecto del lugar, pero examiné la momia y la caja con una nueva curiosidad; porque si Felix Bréton no estaba loco (y este era un punto sobre el cual reconocí mi incompetencia para decidir) la voz fantasmal era claramente el producto de algún truco. Sin embargo, no pude descubrir nada en ese sentido. El sarcófago estaba en pie contra la pared exterior del estudio y cerca de una gran ventana de celosías cubierta por una pesada cortina tapizada con el propósito de suprimir la luz no deseada sobre ese lado del sitial de la modelo. No había balcón al otro lado de la ventana, que estaba a diez metros de la calle; por tanto, a menos que alguien se hubiera escondido en el hueco al lado de la ventana junto al sarcófago, el engaño parecía estar fuera de cuestión. Me volví a Bréton, que me observaba demacrado…

—¿Buscaste algún hueco la pasada noche? —le dije.

—Lo hice… De inmediato. No había nadie aquí. No había nadie en cualquier lugar del estudio; y cuando miré por la ventana abierta, abajo la calle estaba vacía de un extremo a otro.

Naturalmente, di por sentado que dejaría el lugar, en especial durante la noche. Se lo dije, y fuimos juntos al Muski[12]. Nunca podré olvidar lo violento de sus ojos cuando se volvió hacia mí.

—Debo volver, Kernaby —dijo—. Parezco un desertor, abyecto y cobarde.

IV

Bréton no se unió a mí en la cena de esa noche tal como teníamos previsto que debía hacer, y hacia las diez de la noche, cada vez más y más intranquilo por él, me dirigí al estudio, esperando en parte que allí lo encontraría. No lo vi, en todo caso, mientras cruzaba los Jardines Ezbekîyeh y el Atabet el-Khadrâ hacia el Muski. Desde allí en adelante hasta la rotonda, las calles oscuras y estrechas estaban casi desiertas, y de la esquina de Shâria El-Khordâgîya hasta la Calle de los Encuadernadores no me topé con ningún ser vivo salvo un furtivo y delgado gato.

Mis pasos resonaban sordamente de pared a pared de los edificios colgantes, mientras me acercaba a la puerta que daba acceso al patio donde una escalera comunicaba con el estudio de arriba. La luz de la luna, inclinada sobre el antiguo lugar, dejaba más de la mitad de la zona en las más densas sombras, pero nada más tocar la barandilla del balcón, la parte inferior de la pantalla del mushrabîyeh[13] iluminó lo que una vez, según se entra en el patio, había sido los apartamentos del harén. Lejos y por encima de mí, a través de un enrejado abierto, una tenue luz brillaba, aunque vagamente. Esta parte de la casa se veía bañada por el resplandor de la luna, que atenuaba la de la lámpara del estudio; la ventana abierta era la del estudio de Bréton.

La puerta al pie de las escaleras estaba parcialmente entornada, y ascendí poco a poco, ya que el lugar era bastante oscuro, y me vi obligado a palpar el camino alrededor de los excéntricos giros introducidos por un arquitecto árabe para el que la simplicidad había sido sin duda una abominación.

En el estudio se había instalado una puerta moderna; y aunque esta puerta también se hallaba abierta, golpeé con fuerza, mas, al no recibir respuesta, entré en el estudio. Se hallaba vacío. La lámpara estaba encendida, tal como había observado desde abajo, y un tenue aroma de humo de tabaco turco flotaba en el aire. Claramente, Bréton había salido unos pocos momentos antes; y juzgué que era probable que volvería muy pronto, porque si hubiera partido hacia el Shepheard no habría dejado la puerta abierta, y en cualquier caso debería haberle encontrado por el camino. Por tanto, echando un vistazo a la habitación interior, que recientemente Bréton había estado utilizando como dormitorio, me senté en el diván y me preparé a la espera de su regreso.

La lámpara que había visto brillar a través de la ventana era la que colgaba ante el sitial de la modelo, y la cortina, que por lo general cubría la hendidura de la ventana, había sido parcialmente echada a un lado, por lo que a partir de donde yo estaba sentado podía ver parte del enrejado central, que estaba abierto. Mi mente se hallaba ocupada por completo en ese momento con especulaciones inquietas con respecto a Bréton y, aunque yo había mirado más de una vez el gran cuadro sin terminar en el caballete, desde donde el rostro de Shejeret ed-Durr se asomaba por encima del hombro del hombre sentado, y había observado varias veces la momia colocada en el sarcófago pintado, ninguna sensación siniestra me rozó o, de alguna manera, me preparó para la manifestación increíble que estaba a punto de presenciar.

Cuánto tiempo llevaba sentado allí, no puedo decirlo con exactitud; posiblemente diez minutos o un cuarto de hora; cuando, de repente, ¡un susurro inquietante se deslizó a través de la quietud de la sala grande!

Si bien más de una vez yo había sido engañado temporalmente en la creencia en lo sobrenatural, por medio de ciertos dispositivos ingeniosos, no caí con facilidad víctima de la misteriosa naturaleza del presente acontecimiento. Aún así, debo confesar que mi corazón dio un gran vuelco y me vi obligado a desplegar toda mi voluntad para controlar los nervios. Permanecí inmóvil, escuchando atentamente una posible repetición de ese maligno susurro. Entonces, en la quietud, llegó de nuevo.

—Felix —expiró—, por ti yazgo muerta en una tumba en el desierto… Morí por ti, Felix, y ahora estoy tan sola…

La voz susurrante no ofreció pista alguna sobre la edad o el sexo de quien hablaba; fue un auténtico susurro sin tono. Pero las palabras, como Bréton había declarado, fueron pronunciadas en un mal francés y con un curioso acento.

El susurro fantasmal finalizó; y me di cuenta de que mis nervios no podrían aguantar más; pues que aquello provenía o parecía provenir de la momia de la sacerdotisa era un hecho tan innegable como horrible.

Dispuesto a actuar, me levanté de un salto y crucé la habitación, agarrando primero la cortina de la ventana a la derecha del sarcófago. Tiré del todo a un lado. El hueco estaba vacío. Las tres celosías estaban abiertas, a la derecha, a la izquierda y en el centro de la ventana; pero, tirando hacia fuera de la última, vi la calle abajo, vacía por completo.

Retrocedí hacia el cuarto, y metafóricamente aferré mi valor con ambas manos, para acercarme al sarcófago; miré detrás de él, a su alrededor y, por último, a la cara vendada de la propia momia. Nada compensó mi búsqueda. Pero el estudio de Felix Bréton parecía haberse tornado de un frío helador; en todo caso, me encontré temblando y, caminando deliberadamente, aunque me costó un esfuerzo monstruoso hacerlo así, bajé la oscuridad sinuosa de la escalera hacia el patio y, cuando alcancé la calle, descubrí con una intensa molestia que tenía la frente empapada de sudor frío.

Había dado no más de diez pasos en dirección a Sûk es-Sûdan cuando escuché el sonido de pasos que se acercaban, y por alguna razón (sólo puedo suponerlo como resultado de mi estado de nervios) me refugié en un portal estrecho, donde pude ver sin ser visto, y esperar la aparición de quien se acercaba.

Era Felix Bréton; el rostro se mostró espantoso a la luz de la luna cuando dobló la esquina. No podía estar seguro de si un simple eco me había engañado, pero pensé que podía detectar unas suaves pisadas de alguien que lo seguía. Desde mi refugio tenía una vista ininterrumpida de la entrada a la casa de la que acababa de salir; y sin descubrirme vi a Bréton acercarse a la puerta. En el umbral pareció vacilar; y en esa breve vacilación percibí las conflictivas emociones que manipulan a un hombre. Recordé las palabras que había pronunciado esa mañana. “Debo volver, Kernaby. Parezco un desertor, abyecto y cobarde”. Abrió la puerta y desapareció.

Mientras lo hacía, una segunda figura cruzó desde las sombras en el lado opuesto de la calle… Es decir, la parte en la que estaba oculto; y, a su vez, avanzó hacia la puerta. Al pasar junto a mi escondite actué. Sin dudarlo un instante me lancé sobre él.

Cómo eludió ese furioso ataque —si es que lo eludió—, o acaso en la oscuridad calculé mal el salto, aún no lo sé. Sólo sé que erré el objetivo, tropecé, me levanté… y me volví con los puños en ristre para encontrar ¡a Abû Tabâh frente a mí!

—¡Kernaby Pachá! —exclamó.

—¡Abû Tabâh! —dije aturdido.

—Percibo que no soy el único ansioso por el bienestar de Monsieur Felix Bréton.

—Pero, ¿por qué le estás siguiendo? Estuve a punto de agredirte.

—Casi —aceptó a su modo elegante—, pero usted me pregunta por qué estaba siguiendo a Monsieur Bréton. Lo seguía porque he visto a muchos que se han cruzado en el camino de los Derviches Negros y se han topado con muertes violentas e inexplicables.

—¿Asesinatos? —susurré.

—Asesinatos no… Suicidios. Por tanto, estaba observando y, tal como había previsto, he percibido un extraño comportamiento en su amigo.

—Lo extraño de su comportamiento se explica con facilidad —le dije. Y con gran excitación, dado que el horror del episodio en el estudio todavía prendía fuertemente sobre mí, le hablé de la momia susurrante.

—Son cosas muy terribles de las que habla, Kernaby Pachá —admitió—, pero ya le advertí que era peligroso incurrir en enemistad con los Derviches Negros. Que hay un esquema preconcebido para inducir a la autodestrucción o la locura de su amigo es ahora evidente para mí; y que ha llevado esa calamidad sobre sí mismo. Las palabras que él cree han sido dichas por el espíritu de la muchacha Yasmina no le habrían afectado de un modo tan desagradable si su actitud hacia ella no hubiera estado marcada por la apropiada seguridad y haber tenido el asunto confinado dentro de sus límites.

—Así es. Pero aunque los Derviches Negros puedan ser tan malignos y astutos, ese susurro sorprendente está más allá del control de las fuerzas naturales.

—No opino igual —respondió Abû Tabâh—. Un espíritu no confunde a una persona con otra; y la voz susurrante se dirigía a ‘Felix’ cuando Felix no estaba presente. Creo, Kernaby Pachá, que usted es poseedor de un par de excelentes prismáticos para la ópera, ¿no es así? ¿Puedo sugerirle que regresemos al Shepheard para recogerlos?

V

La plataforma del minarete parecía muy fría al contacto con mis calcetines; había dejado los zapatos a la entrada de la mezquita según la costumbre y, ahora, desde el balcón de madera, oteaba los tejados vecinos de El Cairo, mientras Abû Tabâh, a mi lado, señalaba donde un vago parche de luz rompía las tinieblas debajo de nosotros a la izquierda.

—La ventana del estudio de Monsieur Felix Bréton —dijo.

Colocó los binoculares ante los ojos y miró en esa dirección, mientras yo también echaba un vistazo hacia allá y lograba distinguir el pozo del patio y los techos de los edificios a ambos lados de él. No me resultaba evidente qué miraba Abû Tabâh, y cuando bajó los anteojos y se volvió hacia mí me aclaró las dudas con palabras.

—Es sin duda evidente —le dije, hablando, como casi invariablemente hacía con el imán, en inglés, sobre el cual tenía un dominio perfecto— que tenemos pocas posibilidades de descubrir cualquier cosa desde aquí, dado que nada es visible desde la ventana del estudio. Además, quien se llevó a Yasmina, ¿podría haber hablado de la manera en que he relatado y en un francés entrecortado?

—Un espía —replicó— podría haber aprovechado las lecciones que Yasmina recibía de Monsieur Bréton; y todas las características vocales se pierden en un susurro. En segundo lugar, Yasmina no está muerta.

—¡Qué! —grité.

Si bien, cuando Bréton me había informado de su muerte, yo mismo tuve dudas de él, por alguna razón el susurro fantasmal me había convencido, tal como lo había hecho con él.

—Ha sido mantenida prisionera durante la semana pasada en una casa perteneciente a uno de los Derviches Negros —continuó Abû Tabâh—. Pero mis agentes lograron localizarla esta mañana. Por orden mía, sin embargo, no se le ha permitido regresar a casa.

—¿Y cuál fue el objeto de esas órdenes?

—Descubrir con qué propósito la habían hecho desaparecer —respondió Abû Tabâh—. Y lo he conseguido esta noche.

—Entonces, piensas que la momia susurrante…

De repente me agarró el brazo.

—¡Rápido! ¡Levante los binoculares! —dijo en voz baja—. En el tejado de la casa, a la izquierda de la luz. ¡Es la momia susurrante!

Henchido de un alto grado de excitación, miré a través de los prismáticos en la dirección indicada por mi compañero. Lo distinguí sin dificultad: un hombre que llevaba un turbante negro… que se deslizaba como una gato desgarbado a lo largo de la cubierta plana, llevando en la mano lo que parecía una de esas cañas de azúcar que pasan por un manjar entre los nativos, pero que a ojos europeos parecen más adecuadas como barras para cortinas que como dulces. Saltando peligrosamente a través de un amplio golfo, el portador del turbante negro ganó el techo del estudio, se deslizó aún una distancia más, y luego, tumbado boca abajo, comenzó a bajar despacio la caña de bambú en dirección a la iluminada ventana.

Descubrí que había suspendido inconscientemente la respiración, y ahora, sin aliento, la verdad se precipitó sobre mí…

—¡Se trata de un tubo acústico! —grité—. No puedo ver el final, pero no dudo que está curvado de manera que sobresalga por el lado de la ventana de celosías. ¿Lo ves, Abû Tabâh? Planteo actuar.

Deslicé las gafas en la mano del imán, tomé mi Colt de repetición del bolsillo y, después de asomar por unos segundos en dirección al derviche apenas visible, ¡abrí fuego! Habría soltado cinco disparos al calor de la ira sobre esa agazapada figura siniestra si Abû Tabâh no me hubiera agarrado la muñeca.

—¡Deténgase! —gritó—. ¿Se olvida de dónde está situado?

En verdad, en mi indignación me había olvidado, o habría ultrajado sus sentimientos disparando desde el minarete de una mezquita. Pero gran parte de mi ira me quedó para provocarme un escalofrío de satisfacción, cuando, mirando a través del amanecer, vi al derviche alzar los brazos y desaparecer de la vista.

* * * * *

—Hay sangre en el patio —dijo Abû Tabâh—. Pero Ahmad es-Kebîr ha huido. Por tanto aún vive, y su ira será no menor, sino mayor. Salga de El Cairo, Monsieur Bréton: es mi consejo para usted.

—Pero —gritó Felix Bréton, mirando con furia el gran lienzo sobre el caballete—, tengo que terminar el cuadro. Como Yasmina está viva, ¡habrá de volver, y debo terminar el cuadro!

—Yasmina no puede volver —respondió Abû Tabâh, fijando sus extraños ojos sobre su interlocutor—. He conseguido que se destierre de El Cairo. —Alzó la mano, comprobando que las palabras acaloradas de Bréton quedaban sin pronunciar—. Las recriminaciones son infructuosas. Su presencia perturba la paz de la ciudad, y es mi deber mantener la paz de la ciudad.

Traducción: Carlos Díaz Maroto.

T.O.: “The Whispering Mummy” (1918).

[1] Instrumento de percusión de origen árabe usado en todo el Medio Oriente, que pertenece al grupo de los tambores de copa (Nota del traductor).

[2] Bailarinas egipcias, fueron un grupo de artistas nómadas pertenecientes al pueblo nawari (N. del t.).

[3] “El rey se divierte”, en francés (N. del t.).

[4] Proveniente de El Ghaziye, en el Líbano (N. del t.).

[5] De Endimión, Libro IV, 200 (N. del t.).

[6] También conocida como haik o jaique, es una vestimenta tradicional marroquí de tela fina, que cubre todo el cuerpo, dejando sólo espacio para los ojos (N. del t.).

[7] Pachá o bajá es un título originalmente usado en el Imperio otomano y se aplica a hombres que ostentan algún mando superior en el ejército o en alguna demarcación territorial. También se utiliza como título honorífico en algunos países musulmanes, en cuyo caso equivaldría al título inglés Sir u otros análogos (N. del t.).

[8] Los Rifâ’îyeh son una orden fundada por Seyyid Ahmed el-Kebir Rifa’a, y son reconocibles por sus banderas negras y turbantes negros o azul oscuro. Las sectas más conocidas de este orden son los Aulad ‘Ilwân, o Derviches Ilwânîyeh, y los Derviches Sa’diyeh. Los primeros destacan por sus extraordinarias actuaciones en festivales, como meterse clavos de hierro en los ojos y los brazos, romper grandes piedras contra el pecho, mientras están de espaldas en el suelo, y tragar carbón ardiente y fragmentos de vidrio (N. del t.).

[9] Un derviche es, en el sentido más habitual de la palabra, un miembro de una tariqa, es decir, una cofradía religiosa musulmana de carácter ascético o místico (sufí). También designa, en Irán y Turquía particularmente, a un religioso mendicante, que en árabe se llama faqīr (N. del t.).

[10] File o Filé era el nombre de una isla situada en el río Nilo, a once kilómetros al sur de Asuán, en Egipto. Fue célebre por los templos erigidos durante los periodos ptolemaico y romano dedicados al culto a la diosa Isis que se propagó por todo el Mediterráneo, manteniéndose su veneración en el templo de Filé hasta que fue prohibido en tiempos de Justiniano I, el año 535 d. C. La isla quedó sumergida en el siglo XX bajo las aguas embalsadas por la presa de Asuán, aunque sus tesoros fueron rescatados (N. del t.).

[11] “Cochero” en árabe (N. del t.).

[12] La calle del mercado en El Cairo, conocida como Sharia al-Muski (N. del t.).

[13] Tipo de ventana árabe con una cubierta de madera labrada con intrincados dibujos que permite pasar la luz conformando curiosas sombras (N. del t.).