París, a finales del siglo XIX. Un presidiario evadido, para ocultarse de la policía y conquistar a una domadora de leones de la que se ha enamorado, se integra en el circo ambulante en que ésta trabaja disfrazando a un antiguo amigo de mono parlante, farsa con la que obtiene un enorme éxito. Mas no tarda en aparecer un nuevo enredo llamado Olivette, hermosa y jovial trapecista de la que ambos amigos se enamoran, para desgracia del falso simio, quien debe mantenerse en silencio para proteger su número; mientras, la domadora, despechada, trata de deshacer el número, sustituyendo al simio fraudulento por un chimpancé verdadero, el cual tampoco resulta insensible a los encantos de Olivette…

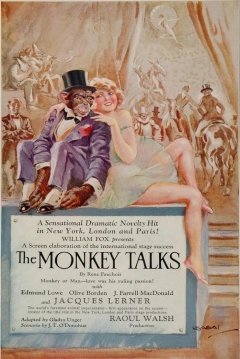

Dirección: Raoul Walsh. Producción: Fox Film Corporation. Productores: William Fox, Raoul Walsh. Guion: Gordon Rigby, con intertítulos de Malcolm Stuart Boylan y Elizabeth Pickett, según la obra teatral Le singe qui parle de René Fauchois. Fotografía: L. William O’Connell. FX: Jack P. Pierce (maquillajes). Montaje: Rose Smith. Intérpretes: Olive Borden (Olivette), Jacques Lerner (Jocko Lerner), Don Alvarado (Sam Wick), Malcolm Waite (Bergerin), Raymond Hitchcock (Lorenzo), Ted McNamara (Firmin), Jane Winton (Masisie), August Tollaire (Mata)… Nacionalidad y año: Estados Unidos 1927. Duración y datos técnicos: 60 min. B/N. 1.33:1.

La visión de Habla el mono —película casi incógnita en la filmografía de Raoul Walsh, dado el penoso estado de las copias que se conservan y la dificultad de su contemplación— constituye cuando menos una gratificante sorpresa, uno de esos tesoros que, a veces, se esconden en la obra de grandes directores reconocidos por otros títulos y que, sin embargo, desvelan un punto importante en la evolución del lenguaje cinematográfico contemporáneo.

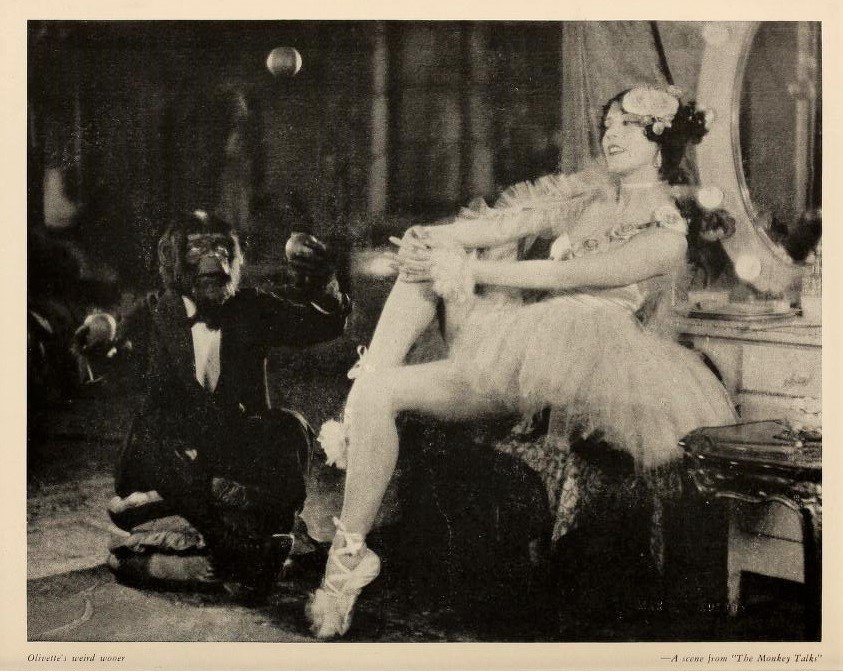

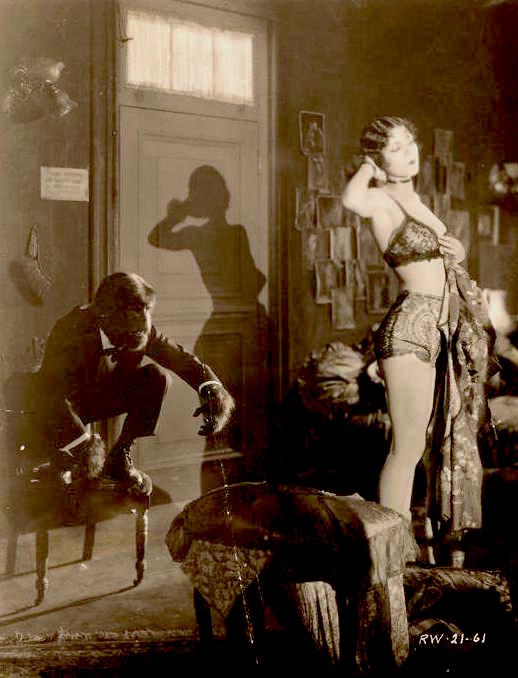

No parece ofrecer nada especial, sin embargo, el inicio de nuestra historia, presentada como una comedia de situaciones sobre un grupo de farsantes de feria; mas, sin aparente solución de continuidad, numerosos puntos oscuros hacen rápidamente su aparición, tanto a través del propio planteamiento argumental contenido en el libreto original de René Fauchois, como por el matiz inequívocamente sexual de la atracción del —falso— simio hacia Olivette, pulsión que Walsh imprime sin recato a cada escena —a este respecto, resalta la obsesión voyeurística del director hacia el cuerpo femenino, que será una constante a lo largo de su filmografía posterior; baste recordar, si no, las exhibiciones de Jane Russell en Los implacables (The Tall Men, 1955)—.

Como sucede en la mayoría de las historias de amour fou es, precisamente, la progresiva preponderancia del erotismo lo que hace que los cauces de la historia se desborden, desembocando en un alucinante clímax final en el que los animales ocupan el lugar de los seres humanos, proporcionando escenas tan bizarras como el intento de violación a Olivette por parte del simio —verdadero— o la muerte de la domadora bajo las fauces de uno de sus leones.

Cineasta de la aventura y las emociones a flor de piel, Walsh sabe sacarle el mejor partido posible a una base en principio meramente estrambótica incidiendo en sus aspectos más sórdidos, lo que, añadido a la atmósfera onírica que de por sí transmite el ambiente circense, materializa una pesadilla si no estrictamente irreal, sí impregnada de numerosas influencias en las que se pueden rastrear las primeras huellas del incipiente género de terror que por entonces, bajo la batuta de Tod Browning, estaba adquiriendo un código visual propio —de hecho, Garras humanas (The Unknown), filme con el que el presente tiene más de una similitud, se estrenó igualmente en 1927—; hay que destacar, en este sentido, la huida del simio libidinoso por los tejados parisinos con Olivette sobre las espaldas, escena que remite tanto a la estética expresionista de El gabinete del doctor Caligari como al relato de Edgar Allan Poe «Los crímenes de la calle Morgue», tándem visual/conceptual en que el indudablemente se desarrolla el cine y la literatura fantástica.

Todo esto acontecía, naturalmente, antes del código de autocensura impuesto en Hollywood por los salvadores de la moralidad pública, lo que, unido a la involución creativa que supuso la llegada simultánea del sonoro, colocó en una encrucijada a los grandes creadores cuyo talento había transformado en poco tiempo la inicial atracción de feria en un verdadero arte; para Raoul Walsh, en concreto, su vitalidad creativa hubo de decantarse hacia géneros de acción, mas, ante la visión de una obra como la presente, cabe preguntarse, ¿qué hubiera producido el director de Murieron con las botas puestas o Al rojo vivo en otras circunstancias más propicias? ¿Qué habría logrado, por ejemplo, adaptando la prosa de Bram Stoker?

Anécdotas

- El autor de la obra original, Le singe que parle, René Fauchois, también lo es de Boudu sauvé des eaux, después adaptada al cine por Jean Renoir o Paul Mazurski.

- Esta película supuso el primer trabajo profesional en el cine de Jack Pierce.

- Jacques Lerner, que aquí interpreta a Jocko, dio vida a François Faho, el que pretende ser un chimpancé parlante, en la obra teatral, que debutó el 9 de octubre de 1924 en el Comédie-Caumartin de París.

- Estrenada en Estados Unidos el 20 de febrero de 1927. En España se estrenó el 6 de octubre de 1927, en el cine Palacio de la Música de Madrid.

Manuel Aguilar (Madrid. España)