Charly es un hombre adulto pero con limitaciones intelectuales. Trabaja en una fábrica de pan, barriendo, y por las noches asiste a una clase para adultos con Miss Kinnian. Ella está en conversaciones con un equipo de científicos que se halla desarrollando una cirugía revolucionaria para aumentar la inteligencia. Han conseguido excelentes resultados con Algernon, un ratoncito blanco de laboratorio. Ahora quieren experimentar con seres humanos. Charly es su objetivo.

Dirección: Ralph Nelson. Producción: ABC Pictures, Robertson and Associates, Selmur Productions. Productor: Ralph Nelson. Productor delegado: Selig J. Seligman. Guion: Stirling Silliphant, según la novela Flowers for Algernon de Daniel Keyes. Fotografía: Arthur J. Ornitz. Música: Ravi Shankar. Montaje: Fredric Steinkamp. Diseño de producción: John DeCuir. Intérpretes: Cliff Robertson (Charly Gordon), Claire Bloom (Alice Kinnian), Lilia Skala (Dra. Anna Strauss), Leon Janney (Dr. Richard Nemur), Ruth White (Mrs. Apple), Dick Van Patten (Bert), Skipper McNally [Edward McNally] (Gimpy), Barney Martin (Hank), William Dwyer (Joey), Dan Morgan (Paddy), Leon Collins, Harry Cooper, Frank Dolan, Randee Lynne Jensen, Ralph Nelson, Donald Warnock… Nacionalidad y año: Estados Unidos 1968. Duración y datos técnicos: 99 min. Color 2.35:1.

Daniel Keyes (1927-2014) fue un escritor no demasiado fértil, habitualmente catalogado de ciencia ficción: fue editor de la revista pulp Marvel Science Stories entre noviembre de 1950 y mayo de 1952, y comenzó escribiendo para la línea de historietas de Atlas Comics, que luego se convertiría en Marvel Comics, guionizando historias de terror y de ciencia ficción. Después, entre 1955 y 1956, pasó a escribir para EC, tanto con su nombre como con los seudónimos de Kris Daniels y A. D. Locke.

El autor

Una idea que pivotaba por su mente en la época de Atlas se llamaba «Brainstorm», pero no se la mandó a Stan Lee: esa sería la simiente para Flores para Algernon. En todo caso, el origen de la historia tiene más raíces. En 1945, tuvo un enfrentamiento con sus padres, quienes deseaban que estudiara medicina, por lo cual en pregrado le hicieron estudiar «pre-med» (una preparación previa antes de la propia universidad); esa oposición con sus padres le hizo plantearse qué podría pasar si se pudiera hacer aumentar la inteligencia de una persona. En 1957, mientras enseñaba literatura a estudiantes con necesidades especiales, uno de ellos le preguntó si sería posible pasar a una clase regular si uno se esforzaba y se hacía más inteligente. También comprobó el extraordinario avance de uno de ellos, que luego retrocedió cuando fue retirado de las clases. Keyes declaró: «Cuando regresó a la escuela había perdido todo. No sabía leer. Regresó a la situación original. Fue desolador»[1].

El personaje de Algernon fue inspirado por las clases de disección de la universidad, y el nombre lo tomó del poeta Algernon Charles Swinburne. Los doctores Nemur y Strauss se basaban en profesores que Keyes tuvo mientras estudiaba psicoanálisis.

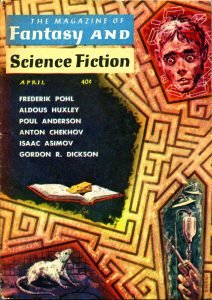

En 1958 Keyes, al fin, decide escribir esa historia referida como un relato, y con el título de «Flores para Algernon» («Flowers for Algernon») lo remite a la revista Galaxy Science Fiction, pero el editor le sugiere que cambie el final: Charly conserva su inteligencia, se casa con miss Kinnian y son felices y comen perdices. Keyes, por supuesto, lo rechaza y lo ofrece a otra revista: aparece en el número de abril de 1959 de The Magazine of Fantasy & Science Fiction. Alcanza un éxito enorme y en 1960 gana el premio Hugo a mejor historia corta, y después es reeditada montones de veces. Al fin, entre 1962 y 1965 Keyes trabaja expandiendo la historia al formato de novela, y trata de venderla a Doubleday, pero de nuevo le instan a cambiar el final. A lo largo de 1965 otros cinco editores rechazan el original, y al fin Flores para Algernon (Flowers for Algernon) es publicada en 1966 por Harcourt Brace, y la edición en rústica por Bantam en 1968. Esta es premiada con el Nebula a mejor novela en 1966, y candidata al Hugo de 1967, para perder ante La Luna es un cruel amante (The Moon Is a Harsh Mistress, 1966), de Robert A. Heinlein. En diversas ocasiones, en Estados Unidos, la novela ha sido denunciada por inmoral —en concreto los intentos de Charly de expresar sus deseos sexuales— y se ha pretendido retirar de las escuelas, por suerte sin éxito.

Tanto el relato como la novela ofrecen idéntica estructura: están escritos en primera persona por el propio Charly; la parte inicial ofrece una sintaxis pobre y plagada de faltas de ortografía; una vez es operado, comenzamos a percibir una estructuración del lenguaje más elaborada, y las erratas van desapareciendo, hasta que alcanza un tono de redacción complejo. Se puede decir que tanto el relato como la novela se complementan, y resulta gozoso leer ambos, inclusive de seguido. La novela, por supuesto, explora más a fondo las situaciones, y sobre todo desarrolla la relación de Charly con la madre que lo abandonó, y recurre como leit motiv emocional para Charly a la famosa canción infantil estadounidense de los tres ratones ciegos.

Escrita en los revolucionarios años sesenta, los derechos humanos en Estados Unidos estaban cambiando en aquel entonces. En 1964 se promulgó una Ley de Derechos Civiles, que condenaba la discriminación por «raza, color, religión, sexo u origen». A lo largo de esa década la gente de color realizó diversas marchas para la integración. El 28 de junio de 1969, en un local de Nueva York llamado Stonewall Inn, se inició una protesta del colectivo homosexual, cansado del acoso de la policía, que se trasladó a las calles, con apoyo del vecindario: fue el inicio del movimiento de liberación gay. En ese entorno, distintas cuestiones de salud mental fueron abordadas: las Sección del Presidente sobre Retraso Mental se organizó en 1962 y la declaración de los derechos específicos y generales de Personas con Retraso Mental fue creada en 1968. Por esa época, el cine reflejó el tema en películas como Ángeles sin paraíso (A Child Is Waiting, 1963), de John Cassavetes.

El resto de la obra de Keyes es muy poco conocida, y en España solo está publicado Las mentes de Billy Milligan (The Minds of Billy Milligan, 1981), un ensayo biográfico sobre un individuo con trastorno de identidad múltiple[2]. En 1999 publicó Algernon, Charlie and I: A Writer’s Journey, una reflexión sobre su labor literaria, la creación de sus obras maestras y la repercusión que tuvieron. Paralelamente a su escasa obra literaria, Keyes dio clases de escritura creativa en la universidad de Wayne State, y en 1966 se hizo profesor de lengua y escritura creativa en la universidad de Ohio, donde fue honrado como profesor emérito en 2000. Murió por complicaciones de una neumonía el 15 de junio de 2014.

La película Charly (Charly, 1968) tiene una carrera un tanto similar a la novela. The United States Steel Hour fue una serie televisiva que se prolongó durante diez temporadas entre 1953 y 1963, y que ofrecía episodios independientes, sin continuidad, basculando entre el drama y la comedia. El 22 de febrero de 1961 se emitió el episodio nº 13 de la octava temporada con el título de «The Two Worlds of Charlie Gordon», protagonizado por Cliff Robertson y escrito por James Yaffee. La cadena presionó para reescribir el final, haciendo rodar una escena donde Charlie deposita una copia de El paraíso perdido de Milton en la tumba de Algernon, haciendo creer que se recupera; sin embargo, como el episodio era emitido en directo, Robertson hizo una interpretación estática de esos momentos, sugiriendo que el cambio era irreversible. Con todo, el éxito fue grandioso, así pues el actor compró los derechos de la historia y montó la producción de la película.

Ralph Nelson (1916-1987), el director, perteneció a la famosa generación de la televisión, donde destellaron realizadores tan brillantes como Robert Mulligan, Sidney Lumet o John Frankenheimer. Nelson debutó en televisión en 1949 y dirigió centenares de episodios, hasta que saltó al cine con la interesante Réquiem por un campeón (Requiem for a Heavyweight, 1962), con guion de Rod Serling basado en un propio libreto televisivo. La carrera de Nelson, para ser sinceros, no ha sido en exceso lúcida, y su película de mayor fama es sin duda el wéstern Soldado azul (Blue Soldier, 1970), acaso debido a los polémicos planos gore que incluye (cuando no los censuran). Dentro del género fantástico solo hizo una película más, amén de la presente, Embryo [tv: El embrión; vd: El embrión/La criatura infernal, 1976], con Rock Hudson.

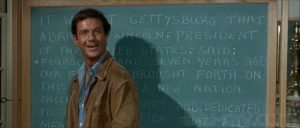

Por su parte, como guionista contamos con el curioso Stirling Silliphant, nominado al premio Hugo por su libreto para la deliciosa Village of the Damned [tv/dvd: El pueblo de los malditos, Wolf Rilla, 1960], y ganador del Oscar, el Globo de Oro y el Edgar Allan Poe gracias a la sólida En el calor de la noche (In the Heat of the Night, Norman Jewison, 1967). Con anterioridad, Robertson había pagado al también interesante guionista William Goldman (Así no se trata a una dama, Dos hombres y un destino, Todos los hombres del presidente, La princesa prometida), pagándole treinta mil dólares, pero no quedó contento con el resultado, por lo cual optó por Silliphant. Este efectuó una versión concisa de la novela, respetando muchas de las situaciones y suavizando algunos de los elementos más melodramáticos de la misma (el percance con el chico retrasado en el restaurante), aunque la fuerza dramática de algunos momentos de la novela, con una simple frase, y cómo, de pronto, aparece en medio del texto una falta de ortografía, era bastante difícil de trasladar a la pantalla. O también aporta simpleza que, cuando Charly carece de inteligencia, escribe con la izquierda, y cuando la desarrolla lo hace con la derecha.

En todo caso, el verdadero problema del film, por un lado, es su fea fotografía, de chirriantes tonos verdosos, así como el aire jipi que se le transmite como reflejo de la época de su rodaje, con la música de Ravi Shankar, y que provoca que, hoy día, la película se muestre bastante anticuada. Pero, sobre todo, por la carencia de densidad dramática de la puesta en escena de Nelson, que se limita a ilustrar los sucesos con una dirección plagada de tics, pero que eliminan toda capacidad de reacción anímica en el espectador, y que la acercan a los terrenos de un telefilm algo ramplón, carente de personalidad. Es una película muy interesante, más que nada por lo que cuenta, no por cómo lo cuenta, y que se queda abismalmente lejos de la genialidad de relato y/o novela. Merece la pena por las interpretaciones de su elenco, en particular, por supuesto, por Cliff Robertson.

Anécdotas

- Título de rodaje: The Two Worlds of Charly Gordon.

- En 1969 Cliff Robertson fue premiado como mejor actor principal con un Oscar. Ese mismo año, en los Globos de Oro, el film fue candidato a mejor película dramática y mejor actor principal dramático, y ganó en la categoría de mejor guion. En los premios Hugo fue candidata a mejor representación dramática. La National Board of Review también premió a Robertson como mejor actor, e incluyó la película entre los Films “Top Ten”. En 1970 ocupó el tercer lugar en los premios Laurel como mejor interpretación dramática para Robertson y como drama.

- Robertson no recogió su Oscar por hallarse rodando en Filipinas la película Comando en el mar de China (Too Late the Hero, Robert Aldrich, 1970).

- El papel de Claire Bloom fue ofrecido en un inicio a Anne Heywood.

- Cliff Robertson cobró 25.000 por su cometido como actor.

- Otras versiones de la novela y/o el relato:

The United States Steel Hour: «The Two Worlds of Charlie Gordon» (1961), de Fielder Cook [episodio TV; EEUU].

Molly (1999), de John Duigan [EEUU].

Un sueño imposible (Flowers for Algernon, 2000), de Jeff Bleckner [telefilm; Canadá, EEUU].

Annyeonghaseyo haneunim! (2006) [serie TV; Corea].

Des fleurs pour Algernon (2006), de David Delrieux [telefilm; Francia, Suiza].

Des fleurs pour Algernon (2014), de Yves Angelo [telefilm; Francia].

Algernon ni Hanataba wo (2015), de Ken Yoshida, Ayato Matsuda, Masahiro Sakai [miniserie TV; Japón].

- Estrenada en Estados Unidos el 23 de septiembre de 1968. En España se estrenó el 6 de abril de 1969 en Madrid, en los cines Gran Vía y Fuencarral.

Bibliografía

«Flores para Algernon»; por Daniel Keyes. En Los premios Hugo 1955-1961; recopilación e introducción de Isaac Asimov; traducción de C. Gelabert y Frederic Manuel Hernández. Barcelona: Martínez Roca, 1986. Colección: Gran Superficción s/n; Los Premios Hugo nº 1.

Flores para Algernon; por Daniel Keyes; traducción de Alejandro Valero. Madrid: Acento Editorial, 1997. Colección: Club nº 12.

Carlos Díaz Maroto (Madrid. España)

CALIFICACIÓN: **½

- bodrio * mediocre ** interesante *** buena **** muy buena ***** obra maestra

[1] Emily Langer: «Daniel Keyes, author of the classic book «Flowers for Algernon,» dies at 86». The Washington Post, 18 de junio de 2014.

[2] James Cameron, Joel Schumacher y David Fincher han intentado adaptarlo al cine, pero por uno u otro motivo los proyectos se han frustrado.