Tras pasar dos años allí, Juan es liberado de un hospital psiquiátrico. Fue internado a requerimiento de su tía, una vez considera que su comportamiento no es excesivamente normal. Claro que ello propicia a que ella se haga cargo de la fortuna de la madre de Juan, que murió tiempo atrás. Ahora, a su regreso, Juan no parece querer quedarse de brazos cruzados. Y no cejará ante nada.

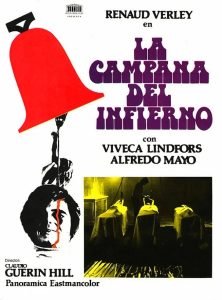

Dirección: Claudio Guerín, [Juan Antonio Bardem, sin acreditar]. Producción: Hesperia Films S.A. (España), Les Films de la Boétie (Francia). Productor ejecutivo: Luis Laso. Productor delegado: Robert Ausnit. Guion: Santiago Moncada. Fotografía: Manuel Rojas. Música: Adolfo Waitzman. Montaje: Magdalena Pulido. Director artístico: Eduardo Torre de la Fuente. FX: Baquero (efectos especiales). Intérpretes: Renaud Verley (Juan / John en la versión en inglés), Viveca Lindfors (tía Marta), Alfredo Mayo (Don Pedro), Maribel Martín (Esther), Nuria Gimeno (Teresa), Christina von Blanc [acreditada como Christine Betzner] (María), Saturno Cerra (ermitaño), Nicole Vesperini (esposa de Don Pedro), Erasmo Pascual (sacerdote), Antonio Puga (cazador 1), Juan Cazalilla (cazador 2), Tito García (cazador 3), Rosetta Vellisca (hija del ermitaño), Ángel Blanco (Dr. Cunqueiro), Susana Latour (madre de Juan), Rosa M. Rodriguez [acreditada como Rosetta Vellisca] (hija del ermitaño), William Layton… Nacionalidad y año: España, Francia 1973. Duración y datos técnicos: 96 min. – color – 1.85:1 – 35 mm.

Claudio Guerín Hill (1939-1973) había nacido en Sevilla, pero viajó a Madrid para inscribirse en la Escuela Oficial de Cine. Mientras allí estudiaba colaboró en la revista Nuestro Cine, inició una relación con su compañera de estudios Pilar Miró y como ejercicio de fin de curso rodó un mediometraje titulado Luciano (1965), de temática criminal y basado en un hecho real. Consiguió el título oficial de dirección de cine, siendo calificado como un alumno brillante. Trabajó de forma abundante en TVE, en programas como Teatro de siempre (1966-1979) —donde, entre otras, rodó una versión de Ricardo III (1967) y El portero (1968), de Harold Pinter—, Conozca usted España (1968-1969), Hora once (1968-1974) o diversos Estudio 1 (1965-2016) —así Hamlet, príncipe de Dinamarca (1970), una nueva versión de El portero en 1971 o Retablo de las mocedades del Cid (1971)—. En todo ese tiempo se ganó un afamado prestigio.

Su participación en el cine fue escasa. Participó en el film de sketches Los desafíos (1969), encargándose del primero de ellos[1], siendo los otros dos obra de José Luis Egea y Víctor Erice, nada menos, y con producción de Elías Querejeta. Después hizo La casa de las palomas / Un solo grande amore (1972)[2], un sórdido drama rural con Ornella Muti y Lucia Bosè. Y después se encaró con La campana del infierno / La cloche de l’enfer (1973). Todo hacía presagiar un futuro halagüeño para este joven director, pero el aciago destino se cruzó en su camino. En la localidad de Noia, uno de los lugares donde se rodaba el film, en el campanario de la iglesia de San Martiño se hizo otro adyacente a este, para crear el escenario donde ubicar la campana del título. El día 16 de febrero de 1973, Guerín se dirigió a un andamio para colocar una cámara, dio un salto para situarse en un vuelo, resbaló y cayó desde veinte metros de altura. Antes de llegar al hospital ya había muerto. La película estaba casi acabada, pero Guerín tenía en mente muchas ideas que no había explicado a nadie. Juan Antonio Bardem[3] fue contratado para terminar de rodar la secuencia que faltaba.

La película cuenta con guion de Santiago Moncada Mercadal (1928-2018), popular sobre todo por sus obras teatrales, pero también escribió literatura y cine, y fue presidente de la Fundación Autor y de la Sociedad General de Autores y Editores de España. Comenzó redactando novelas, etapa en la cual consiguió el premio Elisenda de Montcada por Carta a nadie y quedó como finalista del premio Planeta por El stress, en 1966. Pero, como se ha referido, se volcó sobre todo en las artes escénicas, consiguiendo triunfo y prestigio, siendo la más popular, posiblemente, Violines y trompetas (1977), y la de más éxito Entre mujeres (1988), retitulada Brujas en 2010, y obtuvo el Premio Nacional de Teatro Calderón de la Barca en los años 1962 y 1963.

Moncada también fue muy activo en cine, donde además resultó muy variado. Su primer film, salvo error, es Tabú / La vergine di Samoa (Javier Setó, 1966), y llegó a escribir hasta películas de Tarzán, si bien, por lo general, su fuerte eran los dramas psicológicos. Acaso por esa virtud se decidió contar con él para ofrecer de cierta pátina de respetabilidad a determinados fantaterrores de la época, tal es el caso de Un hacha para la luna de miel / Il rosso segno della follia (Mario Bava, 1970), La última señora Anderson / In fondo alla piscina (Eugenio Martín, 1971), Todos los colores de la oscuridad / Tutti i colori del buio / All the Colors of the Dark (Sergio Martino, 1972) o La corrupción de Chris Miller (J. A. Bardem, 1973), o las más «genéricas» El pantano de los cuervos (1974) y Vudú sangriento (1974), de Manuel Caño, así como Beatriz (Gonzalo Suárez, 1976) y Descanse en piezas (José Ramón Larraz, 1987), entre otras.

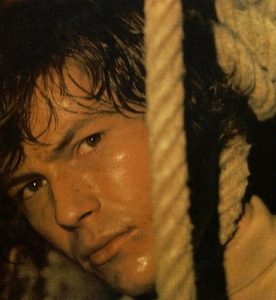

La campana del infierno, tal como gran parte de las previas, durante mucha porción del metraje es un drama familiar. Juan regresa a su pueblo natal después de haber estado ingresado en un manicomio. Sabemos poco de él, salvo que se comporta de un modo un tanto extravagante. Y hay momentos que pueden resultar inclusive divertidos, como la broma que le hace al personaje de Alfredo Mayo en los retretes, o a su esposa sacándose los ojos, literalmente. Se percata que tiene un plan establecido, y el interés estriba en irlo descubriendo poco a poco. Su tía (interpretada por la sueca Viveca Lindfors) es una mujer desabrida, que desprecia «la debilidad y la obscenidad» y que no tolera algunos supuestos desmanes que él cometió en el pasado, y por lo cual le «castigó» metiéndole en un manicomio, pagando para ello a los médicos. Claro que también podría estar detrás de la fortuna familiar, que pertenece a Juan…

Era norma en el cine de terror español de la época hacer transcurrir la acción en localidades lejanas, tales como Centroeuropa, el Reino Unido o Francia, este último país de bastante recurrencia. Esta película, sin embargo, que es coproducción con el reino galo, no se ambienta allí. De hecho, parece transcurrir en un territorio algo indefinido: al principio vemos coches con matrícula española, así como pesetas, sin embargo, de forma constante se oye a niños cantando «Frère Jacques», y unos dietarios familiares se ven escritos en inglés… Por supuesto, todo ello son convenciones obligadas por la coproducción y la creación de la copia internacional, pero no deja de ser chocante el aire extraño e indefinido que ello le proporciona. Sin embargo, queda evidente que la acción tiene lugar en España, siendo por tanto una de las escasas películas de este tipo en atreverse a ubicarse aquí, tal como las algo similares La semana del asesino (Eloy de la Iglesia, 1972) y Una vela para el diablo (E. Martín, 1973).

Dentro de ese ambiente familiar, turbio, cerrado, castrante, se va internando un matiz de terror paulatino, y Moncada impregna la trama con alusiones claras: la broma inicial que Juan hace a Don Pedro (un sorprendente Alfredo Mayo), con los «espectros de sus primas muertas», está directamente tomada del cuento «La ventana abierta» («The Open Window», The Westminster Gazette, 1911), de H. H. Munro ‘Saki’, y al final hay una obvia alusión a «El gato negro» («The Black Cat», Saturday Evening Post, 1843), de Edgar Allan Poe. Y podría decirse que el terror de La campana del infierno es el de autores subrepticios y sutiles como Saki y Poe. Todo va llegando poco a poco, pero al final tenemos un estallido muy propio del género.

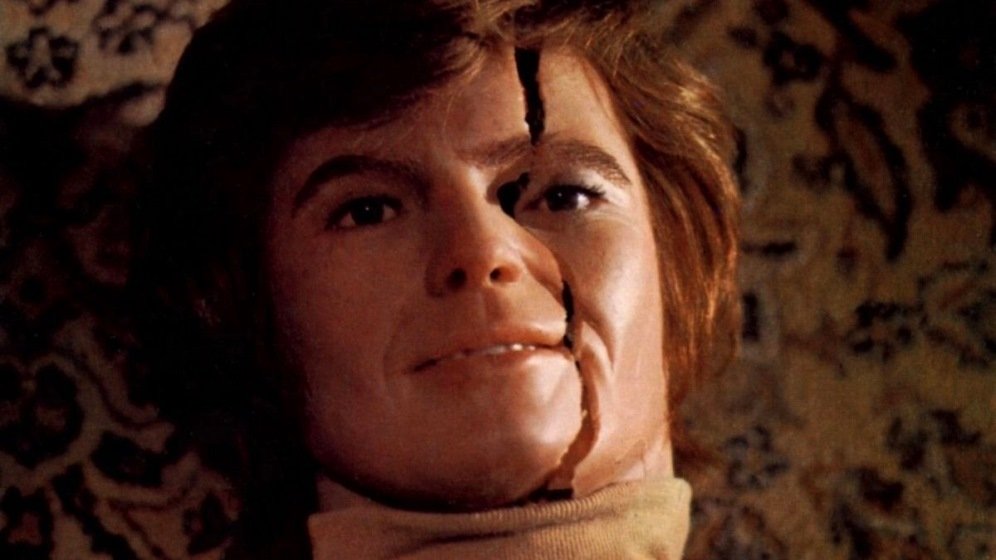

El film se apoya en el referido personaje de Juan (John en la versión internacional), interpretado por el francés Renaud Verley, quien interpretara a Telémaco en la mítica miniserie televisiva Las aventuras de Ulises (Odissea, Franco Rossi, Mario Bava, Piero Schivazappa, 1968), y que también aparecería en otras películas españolas de la época, como No encontré rosas para mi madre / Roses rouges et piments verts / Peccato mortale (Francisco Rovira Beleta, 1973) o La chica del Molino Rojo (E. Martín, 1973). Al principio puede parecer que el actor es muy inexpresivo, y que no transmite, pero precisamente, según avanza la cinta, esa falta de «comunicabilidad» redunda en rodear al personaje de un aura de misterio. No sabemos si está loco o no, si hizo o no aquello de lo que se le acusa, qué planes tiene, o si está actuando en algún momento en serio o todo es producto de un frío sentido del humor.

Dentro de las misteriosas actividades que parece perpetrar Juan está el entrar a trabajar en un matadero —lo cual la conecta con la citada La semana del asesino—. Las escenas de sacrificio de animales son espeluznantes, pero aún más lo son los gemidos de dolor y muerte que se escuchan en la banda sonora en esos instantes, que hacen de la secuencia un instante de lo más desazonador. Después, abandona el lugar, y el que le da la liquidación le pregunta por qué se va. «Ya he aprendido lo suficiente». Más adelante sabremos el motivo.

El montaje, como es acostumbrado en este tipo de obras, es abrupto, con saltos raros, y no sabemos si ello es debido a los problemas de producción, al remontaje efectuado entre la versión nacional e internacional, o a cierto descuido formal o carencia de presupuesto. Ello también otorga al film un aire extraño, anómalo, y confiere al conjunto un tono de desconcierto, donde no sabemos muy bien dónde estamos ubicados, y la película destila un aura casi de surrealismo. El propio ambiente del pueblo parece anómalo; la misma campana, que da título al film, es un elemento accesorio, metafórico, que podría aludir a que la misma villa oculta las hipocresías de esa sociedad española, tal como hacían las otras creaciones de De la Iglesia y Martín mencionadas. Y de forma constante, como se dijo, se oye a unos niños canturrear «Frère Jacques», aunque nunca los vemos, y es que ello podría estar solo en la mente de Juan, que está internado en un bucle, como es la propia canción.

El final del film se inscribe dentro del tono alucinatorio y de irrealidad que tiene el resto de la película, y no termina de clarificar lo que sucede, dejando la interpretación al propio espectador, inclusive su adscripción o no al género fantástico. La campana del infierno es una rareza dentro del cine español, que acerca los arquetipos del fantaterror hacia un tono más social y en el contexto de la realidad española del momento, con elementos que intentan otorgarle un perfil simbolista, y reflejando también el esperpento de parte de nuestra tradición. En su día fue ignorada y supuso un fracaso enorme, aunque sorprende que la censura permitiera determinadas situaciones. Hoy día es una obra de culto, aunque merecería una restauración como es debido, utilizando la versión completa y efectuando el subtitulado pertinente.

Anecdotario

- Título en México: Diario de un asesino.

- Títulos anglosajones: The Bells / Bell from Hell / The Bell of Hell / A Bell from Hell.

- Rodada entre enero y febrero de 1973, en los Estudios Roma, de Madrid, en la localidad de Galapagar, también en Madrid, y en Noia, Betanzos y Padrón, en A Coruña.

- En 1973 el Sindicato Nacional del Espectáculo premió la interpretación de Alfredo Mayo, así como otorgó al film un galardón al mejor logro técnico.

- Antes de su estreno en cines, la película fue exhibida en España en la sección informativa del Festival Internacional de Cine de San Sebastián el 16 de septiembre de 1973.

- La base de datos del Ministerio de Cultura español aporta este dato: «Falleció en accidente Claudio Guerín, durante el rodaje. La terminó el ayudante de dirección: Sinesio Isla».

- Actores de doblaje: Jesús Nieto (Renaud Verley), Lola Cervantes (Viveca Lindfors), Salvador Arias (Erasmo Pascual), Pedro Sempson (Ángel Blanco), Teófilo Martínez (Saturno Cella), María Romero (Nicole Vesperini), José Martínez Blanco…

- Estrenada en España el 1 de octubre de 1973, en Barcelona.

Carlos Díaz Maroto (Madrid. España)

CALIFICACIÓN: ***½

- bodrio * mediocre ** interesante *** buena **** muy buena ***** obra maestra

[1] El Círculo de Escritores Cinematográficos le otorgó una medalla al mejor guion.

[2] Logró un premio del Sindicato Nacional del Espectáculo a los mejores decorados.

[3] Bardem ya trabajó con el protagonista de esta película, Renaud Verley, en la interesante Los pianos mecánicos / Les pianos mécaniques / Amori di una calda estate (1965).