George ha reunido a sus amigos para cenar en su propia casa, pero él no aparece. Cuando al fin llega, tiene las ropas destrozadas. Contará a sus compañeros que ha construido una máquina del tiempo y con ella ha viajado a un futuro muy, muy lejano, donde los seres humanos se han escindido en dos especies, los Eloi y los Morlocks.

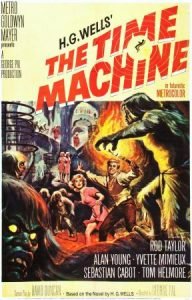

Dirección: George Pal. Producción: George Pal Productions, Galaxy Films Inc. para Metro-Goldwyn-Mayer. Productor: George Pal. Guion: David Duncan, según la novela de H. G. Wells. Fotografía: Paul Vogel. Música: Russell Garcia. Dirección artística: George W. Davis, William Ferrari. Montaje: George Tomasini. FX: William Tuttle (creación del maquillaje), Wah Chang, Gene Warren, Tim Baar (efectos fotográficos especiales), Tom Holland, David Pal, Don Sahlin (animadores de stop-motion), Jim Danforth (ayudante de animación y ayudantes de efectos visuales), Bill Brace (pinturas matte), Howard A. Anderson (efectos especiales adicionales y efecto ópticos). Intérpretes: Rod Taylor (H. George Wells), Alan Young (David Filby / James Filby), Yvette Mimieux (Weena), Sebastian Cabot (Dr. Philip Hillyer), Tom Helmore (Anthony Bridewell), Whit Bissell (Walter Kemp), Doris Lloyd (Mrs. Watchett), Bob Barran (chico Eloi), Paul Frees (voz de los Anillos Parlantes), Josephine Powell (chica Eloi), James Skelly (segundo chico Eloi)… Nacionalidad y año: Estados Unidos 1960. Duración y datos técnicos: 103 min. Color 1.85:1.

La máquina del tiempo (The Time Machine, 1895) es una novela corta escrita por H. G. Wells, donde introduce el concepto de una máquina capaz de viajar por el tiempo. Con anterioridad Wells había explorado la idea en un relato titulado «The Chronic Argonauts» (1888)[1], que publicó serializado entre abril, mayo y junio de ese año en The Science Schools Journal, la revista que publicaba el Royal College of Science mientras allí estudiaba, aunque la historia es un tanto diferente. En principio pensaba aprovechar la noción para escribir una serie de artículos para la Pall Mall Gazette, pero el editor le preguntó si no podría mejor escribir una novela al respecto. Así, The Time Machine apareció en 1895 en la revista The New Review, serializada, de enero a mayo, y luego en formato libro, ese mismo año, por Henry Holt and Company, y luego hubo otra por Heinemann, también en 1895, difiriendo ambas ediciones[2]. Esta novela popularizó la idea del viaje por el tiempo, pero, desde luego, no fue la primera que lo planteaba. Puede que la primera fuese la parábola Memoirs of the Twentieth Century (1733)[3], de Samuel Madden, aunque por lo general estas primeras historias planteaban el viaje a través de un sueño, u otros medios similares. En «El reloj que retrocedía»[4] («The Clock that Went Backward», 1881), de Edward Page Mitchell, un reloj hace viajar hacia el pasado a los personajes, siendo esta la primera narración en plantear una máquina con tal fin, y poco después tenemos la célebre aportación española El anacronópete (1887)[5], de Enrique Gaspar y Rimbau.

En su texto, Wells expone sus ideas de carácter socialista, y también su escepticismo acerca del futuro del ser humano. Divide la sociedad futura en dos especies, los Eloi (es el plural hebreo de Elohim, o dioses menores, en el Antiguo Testamento) y los Morlocks (podría referirse al dios cananeo Moloch, asociado con el sacrificio de niños; también podría ser una alusión a «mollocks», término con el que los mineros solían referirse a sí mismos, o una palabra escocesa para «basura»; o una referencia a la comunidad Morlacchi en Dalmacia). El hecho de esa sociedad viviendo en el subsuelo no era otra cosa que la experiencia vital del propio Wells: cuando él vivía con su familia, gran parte del tiempo lo pasaban en una cocina bajo tierra y, más adelante, su madre trabajaría de ama de llaves en una casa con túneles subterráneos, donde la servidumbre habitaba cuartos del subsuelo.

En todo caso, esa subdivisión de dos grupos sociales remite al propio título de la popular serie Arriba y abajo (Upstairs, Downstairs, 1971-1975), que reflejaba el modo de vivir de la sociedad en tiempos de Wells, con la servidumbre habitando la parte baja y la aristocracia la alta. Es curioso, en todo caso, cómo en ese futuro las tornas han cambiado. Los que vivían en el subsuelo han ido degenerando, de vivir privados de luz[6], y se han convertido en la especie dominante y, además, en la que, literalmente, subsiste de la de arriba por medio del canibalismo; mientras, los de arriba se han convertido en unos seres ociosos, apáticos e insensibles, una proyección al máximo de la habitual actitud de superioridad moral que detentaba esa clase alta hacia la trabajadora.

El productor George Pal ya había adaptado con anterioridad la novela de H. G. Wells La guerra de los mundos (The War of the Worlds, 1898) por medio del film homónimo realizado por Byron Haskin en 1953, y ahora se enfrentó a esta otra obra, dirigiéndola él mismo. Para el guion escogió a David Duncan, que había escrito algunos clásicos menores de la ciencia ficción de la década de los cincuenta, y que más adelante sería el responsable de adaptar el relato de Otto Klement y Jerome Bixby para la película Viaje alucinante (Fantastic Voyage, Richard Fleischer, 1966). Dado que la novela de Wells no es excesivamente larga, añade una trama intermedia con una breve exploración del viajero del tiempo en diversas épocas, así la Primera Guerra Mundial, que para el espectador forma parte del pasado, y una Tercera Guerra Mundial, en 1966, con satélites atómicos atacando Londres y destruyéndolo. Después, cuando llega al año 802.701 se mantiene relativamente fiel a la novela, si bien suprimiendo la lectura social y, cuando el viajero escapa de ese tiempo, elude el breve período de treinta millones de años en el futuro, con la Tierra moribunda, aunque ha de decirse que, en la película, cuando George escapa, en un inicio viaja al futuro, hasta corregirse y retroceder. ¿Habría algún planteamiento de eso en un boceto previo?

La película arranca en época navideña, lo cual indefectiblemente nos remite al Cuento de Navidad (A Christmas Carol. In Prose. Being a Ghost Story of Christmas, 1843), de Charles Dickens, otra historia, no lo olvidemos, de viajes en el tiempo. En ese entorno idílico, de fábula al calor de la chimenea, se reúnen los amigos del protagonista en casa de éste. Lo esperan para cenar, pero no aparece. Los personajes harán alusiones constantes a la pérdida de tiempo que les está haciendo pasar George, en una ironía sobre la cual pivota toda la película: durante los títulos de crédito hemos visto sobreimpresionados infinidad de relojes, y la propia casa está llena de este tipo de mecanismos. Es curioso el error del guionista (muy habitual, por otro lado), que plantea el cambio del siglo para el 1 de enero de 1900, cuando este no acontecerá sino un año después.

Tal como en la novela, el viajero aparece y relata a sus amigos lo que le sucedió/sucederá. Los primeros trucajes que aprovechan la materia del film sirven para que Pal desarrolle los efectos característicos en los cuales se especializó con anterioridad: un caracol andando a marcha rápida, unas flores abriéndose, un manzano floreciendo en segundos o la famosa escena del maniquí del escaparate, una simpática idea de concisión narrativa para reflejar el paso del tiempo. Esos momentos iniciales ofrecen un candor y un tono de comedia ligera muy entrañables, y van preparando al espectador para la aventura que se aproxima.

El primer cambio de tono se establece cuando George llega a lo que es la Primera Gran Guerra y se entera de la muerte de su gran amigo Filby. Las imágenes centradas en la Tercera Guerra Mundial son un tanto chocantes: George no pretende otra cosa que conversar mientras la gente sale corriendo aterrorizada por todos los lados. La ingenuidad del personaje aquí es excesiva, pero por suerte sufre un escarmiento: los satélites atómicos llegan y destruyen Londres en unas imágenes que remiten tanto al tono pulp de las revistas de relatos de ciencia ficción de la época como a otra película basada en Wells, la británica La vida futura (Things to Come, William Cameron Menzies, 1936)[7].

Y al fin llegamos al año 802.701. Rodada la película a mediados de 1959 el aspecto de los Eloi remite mucho a los jipis, movimiento social que tendría lugar algo menos de una década después, pero que en esa época estaba plantando sus primeros cimientos. Ciertamente, el aspecto de los Eloi, todos lánguidos, ociosos y estúpidos se asemeja a la visión que, a mediados de los sesenta del pasado siglo, tenían los «adultos responsables» de este grupo juvenil; visten túnicas de colores y son todos rubios. Los Morlocks, por su parte, son monstruos, seres achaparrados, de piel verdosa, greñas también rubias, así como largos mechones en los brazos, y los ojos les brillan en la oscuridad, como los de los gatos, tienen colmillos y de lo poco que se les ve el rostro ofrecen un aspecto un tanto porcino. Y son antropófagos. Imagino que en la época del estreno el aspecto de estos conmocionaría; desde luego, cuando yo vi la película con diez o doce años, quedé horrorizado.

Existen algunas incongruencias en ese mundo futuro. Podemos aceptar como una licencia que, después de pasado tanto tiempo, los Eloi sigan hablando inglés, pero su vocabulario parece excesivo para el tipo de vida que llevan, conociendo términos de carácter político y social cuando estos no existen en esa época. Otra licencia podríamos considerar el hecho de que los Morlocks se preocupen en vestir a los Eloi, que para ellos no son otra cosa que ganado, pero haberles mostrado desnudos en la película se hace inconcebible. Aportemos la ironía de que, para los Morlocks, los Eloi deben ser espeluznantes, y prefieren verlos tapados.

Así, la trama se convierte en un básico enfrentamiento entre «buenos» y «malos», contraponiendo civilización contra barbarie, pese al hecho de que los «civilizados» son los Morlocks, al estar industrializados, y que los «buenos» sean de un apático que los convierte tanto en estúpidos como criminales: George conoce a Weena cuando ella se está ahogando, mientras sus compañeros, mientras, se dedican a contemplar las margaritas. Al final, cuando George aparezca para salvar a los Eloi de garra de los Morlocks, algunos de los miembros de esta especie lánguida se fijan sorprendidos en el método de lucha del extranjero, y finalmente se volcarán a combatirlos de igual modo.

George es un científico, pero también un aventurero, un hombre que no acepta el entorno social donde le ha tocado vivir; sus amigos le dan un trato un tanto condescendiente, salvo Filby, que le comprende e incluso admira, pese a su auto asumida conciencia burguesa, o quizás precisamente por ello. Cuando llega el momento final, y George recuerda a Weena, una muchacha dulce a la que, pese a sus muchas limitaciones, ha llegado a amar, no tendrá duda alguna, y escapará de ese mundo civilizado, anquilosado, en el que nació, que busca perennemente la guerra y la destrucción, para dirigirse a otro período, este salvaje, para, en una aventura sin precedentes, instaurar esa misma civilización que da de lado, y, acaso, instaurar una nueva, cimentada en mejores valores.

Anécdotas

- Título en Argentina, México y Uruguay: La máquina del tiempo.

- En 1961 ganó un Oscar a los mejores efectos especiales. Ese mismo año, fue nominada al Hugo en la categoría de mejor representación dramática.

- Rodada con un presupuesto estimado de 750.000 dólares.

- Filmada entre el 25 de mayo y el 30 de junio de 1959.

- El globo que hay detrás de Rod Taylor mientras escucha los Anillos Parlantes es la esfera de navegación de Planeta prohibido (1956). También se ve una gran pantalla circular en la pared que es el centro de control detrás de la esfera.

- Durante el ataque de los satélites atómicos en 1966 los uniformes que visten los vigilantes proceden también de Planeta prohibido.

- La gran escalera es un decorado fijo de la MGM. Fue construida para El príncipe mendigo (1944).

- El Morlock descomponiéndose al final se rodó modelándolo en cera y sometiéndolo a un gran calor, aumentando la velocidad.

- Se grabó una canción para la película, «The Land of the Leal», cantada por Peggy Lee, pero al final no fue utilizada.

- Inicialmente, Pal pensó contratar como protagonista a algún actor británico maduro, como David Niven o James Mason. Después optó por usar un personaje más joven y atlético, y durante un tiempo consideró a Paul Scofield.

- Rod Taylor quería que Weena fuera interpretada por Shirley Knight.

- Alan Young también aparece en la versión de la novela de 2002.

- El tema musical principal, compuesto por Russell Garcia, después fue homenajeado en el tema de amor de la película Los pasajeros del tiempo (1979), compuesto por Miklós Rózsa.

- Whit Bissell, que interpreta a Walter Kemp, luego fue el teniente general Kirk de la serie El túnel del tiempo (1966) y Ralph Branly en el telefilm La máquina del tiempo (1978).

- Los actores que interpretan a los Morlocks eran luchadores profesionales.

- Algunos de los planos de Londres destruido durante la III Guerra Mundial se repicaron en el episodio de la serie El agente de CIPOL titulado «The Project Deephole Affair» (1966).

- La lava en el Londres de 1966 era harina de avena cubierta de un colorante rojo esparcida en una plataforma y que se hacía bajar hacia una maqueta en miniatura.

- La atomización de Londres en 1966 alude a la Guerra Fría de principios de la década de 1960 y el miedo a un conflicto nuclear con la URSS. El año 1966 podría ser una alusión al número 666, el de la bestia en el Armageddon, que anuncia el fin de los tiempos.

- Durante mucho tiempo George Pal planeó una secuela de esta película. Varios guiones fueron escritos y enviados a la MGM, pero uno tras otro fueron rechazados.

- Tuvo una adaptación al cómic, por parte de la editorial Dell, en la revista Four Color nº 1085 (marzo de 1960).

- Otras versiones de la novela:

The Time Machine (1949) [Reino Unido; telefilm].

La máquina del tiempo (The Time Machine, Henning Schellerup, 1978) [Estados Unidos; telefilm].

La máquina del tiempo (The Time Machine, Simon Wells [y Gore Verbinski], 2002). [Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos].

Morlocks (Matt Codd, 2011) [Estados Unidos; telefilm].

- La novela fue tratada también el episodio 10 de la temporada 10 del programa de TVE Un, dos, tres… responda otra vez titulado, precisamente, «La máquina del tiempo» (2004), y dirigido por Narciso Ibáñez Serrador.

- Estrenada en Estados Unidos el 22 de julio de 1960 en una premier en Chicago; después se estrenó el 3 de agosto en Los Ángeles y el 17 de agosto en Nueva York. En España se estrenó el 21 de julio de 1968 en Barcelona y el 9 de diciembre en Madrid.

Bibliografía

La máquina del tiempo; por H. G. Wells; traducción de Rodolfo Martínez; prólogo de Félix J. Palma. Gijón: Sportula, 2015. Colección: Clásicos; s/n. T.O.: The Time Machine (1895). También publicada en castellano como La máquina exploradora del tiempo.

Carlos Díaz Maroto (Madrid. España)

CALIFICACIÓN: ****

- bodrio * mediocre ** interesante *** buena **** muy buena ***** obra maestra

[1] Inédito en España. Se puede leer en inglés en este link: http://www.colemanzone.com/Time_Machine_Project/chronic.htm

[2] Casi todas las reimpresiones modernas reproducen el texto de Heinemann, aunque sería interesante una edición comparativa, inclusiva con la versión revista, que parece ser también diferente.

[3] Inédita en España, salvo error. Esta novela epistolar se estructura en una serie de cartas diplomáticas escritas entre 1997 y 1998.

[4] También publicado en castellano como «El reloj que marchaba hacia atrás». La edición más reciente disponible está en la recopilación El espectroscopio del alma, de E. P. Mitchell, Orciny Press, 2015, colección Tar nº 2.

[5] La edición más reciente disponible está en El anacronópete, Gaspar y Rimbau, 2018, colección Recuerdos del futuro s/n. Esta exquisita pieza reproduce la portada original, replica esa primera edición y la acompaña de notas.

[6] Una revista médica publicada en 1905 se focalizaba en las viviendas para sirvientes en sótanos oscuros mal ventilados. Citado en «Working Women», Entertainment – One for the Books: Nonfiction. 2 de noviembre de 2014, tal como es referido en la Wikipedia inglesa en la entrada dedicada a la novela de Wells.

[7] Anunciada la película como escrita por Wells, los diálogos y la trama fueron ideados por el escritor como «una nueva historia» destinada a mostrar las «fuerzas y posibilidades sociales y políticas» que había esbozado en «The Shape of Things to Come» (1933), una obra considerada no tanto una novela como una «discusión» en forma ficticia que se presentaba como las notas de un diplomático del siglo XXII. La película también estaba influida por otras obras de Wells, así el relato «A Story of the Days to Come» (1897) y The Work, Wealth and Happiness of Mankind (1931), un ensayo sobre sociedad y economía.

Es curioso como se pasa en la película, del mensaje de luchas de clases original, al de un pacifismo antinuclear, de actualidad en ese momento.